模擬裁判の授業

|

|

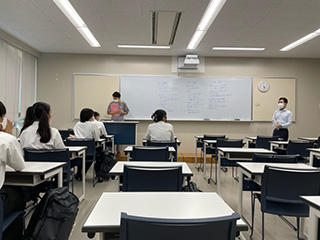

法教育委員会の委員5名が、令和4年8月27日、広尾学園小石川高校を訪問し、2年生の希望者14名に対し、模擬裁判の授業を実施しました。

授業では、法教育委員会の委員が作成した、証券会社の営業マンが、その顧客である資産家の男性に対する強盗殺人を犯したか否かを、書証、目撃者の証言や被告人の供述を元に考えてもらうという教材「家政夫は見たか」を使用しました。

まず、刑事手続の流れ(逮捕→送検→勾留→起訴・不起訴→裁判→有罪・無罪)と、刑事裁判の大原則である「証拠裁判主義」及び「無罪推定の原則」について説明した後、起訴状朗読から証人尋問、被告人質問のDVDを見てもらいました。生徒は、DVDを見ながら、証拠の書面を読み、証人や被告人の供述をメモしていました。

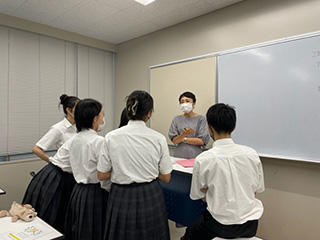

次に、4~5名の3つのグループに分かれてもらい、被告人が無罪か有罪か、そう考える理由について検討してもらい、その後、各グループに検討結果を発表してもらいました。

検討段階では各グループとも、有罪・無罪に分かれていましたが、最終的なグループの結論としては、有罪が1グループ、無罪が2グループでした。みなさんが積極的に議論に参加し、証人の証言や被告人の供述について、実際に、記録にある距離や位置関係などを教室や廊下に出て確認したり、犯行状況を再現したりして、証言や供述の信用性を検討しており、丁寧な検討ができていたことが印象的でした。

その後、弁護士から講評を行いました。

今回は模擬裁判でしたが、18歳になれば裁判員に選ばれ、実際の刑事裁判の判断を迫られる可能性があります。今回有罪・無罪いずれの結論を出したグループも主な根拠とした事実自体は同じであり、結論が分かれることになったのは、同じ事実に対しての評価が分かれたためでした。事実は多面的な評価が可能であることを実感していただけたと思います。このような「事実を評価して結論を導く」という論理的思考はこれからの生活で役に立つので、日常生活でも活かしてほしいと思います。

最後に、弁護士との質疑応答をし、「弁護士の仕事の面白さや苦労は何か」、「なぜ弁護士という職業を選択したのか」などの弁護士一般に関する質問から、「弁護士自身が有罪だと思う被告人が無罪主張をしている場合はどう対応するのか」という核心に迫った質問や、「『常識』とはいったい何を言うのか、そもそも『常識』はあると言えるのか」などの鋭い質問もあり、弁護士も真剣に一つ一つ答えました。

終了後のアンケートでは、「楽しくて、自分にとって大きな経験となった。」、「この授業を友人や後輩に勧めたい。」、また、法教育や模擬裁判のイベントについて、「こんなにいい経験ができるなら、絶対参加した方がいい。」など、うれしい回答をいただきました。