「捜査・公判協力型会議・合意制度の運用と弁護実践」(後編)

後編 全2回

鈴木 一郎(54期) ●Ichiro Suzuki

現日弁連刑弁センター事務局次長、 現大阪弁護士会刑事弁護委員会委員長

大橋 君平(55期) ●Kumpei Ohashi

東京弁護士会会員

〈略歴〉

2002年 弁護士登録(東京弁護士会)

2015年 ニューヨーク州弁護士

2008年〜2012年、2015年〜現在 刑事弁護委員会副委員長

2007年〜2013年 日弁連刑事弁護センター委員

2014年〜現在 日弁連刑事弁護センター幹事

(事例)

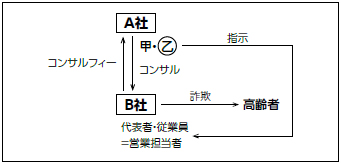

高齢者を相手に投資詐欺を行うB社は、代表取締役と従業員も含めて皆、詐欺の実行行為を行う営業担当者である。B社の上部組織には同社をコンサルするA社があるが、実際はB社のみをコンサルする会社である。A社には共同代表者の甲と乙のほか従業員はいない。コンサルの形を取って、乙がB社の営業担当者にLINEで詐欺のやり方を指示している。詐取金がB社からコンサルフィーとしてA社に還元されている。

高齢者を相手に投資詐欺を行うB社は、代表取締役と従業員も含めて皆、詐欺の実行行為を行う営業担当者である。B社の上部組織には同社をコンサルするA社があるが、実際はB社のみをコンサルする会社である。A社には共同代表者の甲と乙のほか従業員はいない。コンサルの形を取って、乙がB社の営業担当者にLINEで詐欺のやり方を指示している。詐取金がB社からコンサルフィーとしてA社に還元されている。

●協議の申入れ

大橋

協議の申入れは、一般的には検察官からなされます。通達によると検察官は、「合意により、本人から、他人の刑事事件について、信用性の高い重要な証拠が提供される見込みがあると考える場合において、弁護人に対し、協議開始を申し入れることを検討する」とされています。

この事例ですと、乙は営業統括者かつA社の共同代表者であり、B社の営業担当者よりも乙の方が甲について知っている可能性が十分に高いと考えられます。検察官としては、乙に、協議の開始の申入れを検討することになります。通達によると、「協議には一定の時間を要するとともに、協議中は、基本的には取調べを差し控えることとするため、協議開始を申し入れるに当たっては、捜査の状況やその時点での証拠関係、取調べの要否等を踏まえ、捜査への影響を考慮する必要がある。また、協議開始の申入れに際しては、検察官において、適宜、期限を設定して回答を求める必要がある」とされ、「協議開始の申入れは、原則として、弁護人に対して行うこととする」と定められています。最後の「原則として」というのは、法律上、 被疑者本人に申入れを行うことが禁止されてはいないけれども、任意性や特信性の問題が生ずる場合もあるので、原則弁護人に対して行うということになっているのかと思います。例外的に、例えば弁護人がいない場合には合意できないので、弁護人を依頼するよう被疑者に打診するということはあるかもしれません。この際、前述のとおり、捜査の状況や、その時点での証拠関係、取調べの要否等を踏まえ、捜査への影響を考慮する必要があります。

この事例では、捜査で押収された名簿やLINEから甲の名前は出てこなくても、乙と同じA社の共同代表者であり、更に押収した帳簿から、甲も利益の分配を受けていたことが判明していたとすると、甲もなんらかの関係がある可能性が高いと予想されます。取調べの初期であれば、捜査を続けていれば黙秘している乙も口を割るかもしれないし、あるいはB社の営業担当者がたまたま何か知っていることを供述し、そこが突破口になって甲を立件できるという話になるかもしれません。

しかし問題は、捜査が中盤に差し掛かっても、皆黙秘しており何も供述を得られない場合です。こうなると、今度は検察官が乙の弁護人に対して申入れをしてくる可能性があります。他方、弁護人から協議を申し入れる場合も考えられます。検察官としては、弁護人から協議開始を申し入れられた場合には「合意に至る見込みがどの程度あるのかを見極めた上で、協議を開始するか否かをできる限り速やかに判断」することになります。一方、検察官にて協議を開始するか否かの検討が必要な場合には、「弁護人に対し、協議開始書の作成までは協議に入らない旨を伝えるとともに、検察官としては、どのような事件についてどのような協力行為が得られるかを検討した上で、協議に入るかどうかを判断するので、まずはその判断に必要な範囲で聴取すべき」とされています。弁護人としては、協力行為の内容をどこまで具体的に明らかにするのかが問題になってくるかと思いますが、ある程度のことを抽象化して伝えるだけで足りると思います。

その結果、「合意に至る見込みがないと判断した場合には、協議を開始すべきではなく、協議開始の申入れに応じない旨を弁護人に速やかに伝える」ことになり、逆に合意に至る見込みがあると判断した場合には協議に入っていくということになります。

●合意するか否かの判断

大橋

検察官は「合意するか否かの判断に当たり、合意をした場合に本人が行う協力行為により得られる証拠(供述等)の重要性や信用性、本人が合意を真摯に履行する意思を有しているかなど」を見極めようとしてきます。そのため「協議においては、本人から合意した場合に行う協力行為の内容を十分に聴取するとともに、本人の供述について裏付捜査を行い、その信用性を徹底して吟味すべきである」とされています。この見極めのためには、合意した場合に行う協力行為の内容を十分に聴取する必要があると考えられます。弁護人は、協議を申し入れる段階からこのことをきちんと理解しておかなければいけません。先ほどの事例でいうと、甲を立件するための証拠として、甲が首謀者であるという内容の乙の供述が考えられるということを理解する必要があります。

検察官においては、供述の信用性と、合意を真摯に履行する意思の見極めが必要になります。その上で「協議における本人の供述に高い信用性が認められるとともに、その協力行為により得られる証拠に合意制度の利用に値するだけの重要性が認められるのであれば、検察官は処分の軽減等の内容を提示するべきである」とされています。合意制度を利用するに値するだけの重要性が認められると判断した後に、初めて検察官は処分の軽減等の内容を提示するべきであるとされていることに注意してください。他方で、十分な裏付証拠を得られず、あるいは高い信用性が認められない場合や、協力行為により得られる証拠の重要性が認められない場合には、協議を打ち切るべきだとされています。通達には、検察官は「誠実な対応に努める必要がある」とも定められています。

通達から分かるのは、協議における本人の供述につき、十分な裏付証拠が得られないなど、本人の供述に高い信用性を認めることができない場合には、協議を打ち切るという運用を検察庁が想定していることです。取引供述には、通常十分な裏付証拠があるということを前提にしているのです。十分な裏付証拠がない場合は、高い信用性は認められないと考えているのです。元々司法取引の供述、特に共犯事件の場合は、引っ張り込みの危険があります。共犯事件だと、この引っ張り込みの危険に加えて、利益によって得られた供述という危険が加わることになります。標的者の弁護人としては、元々低いところから始まる信用性評価を、裏付証拠によってどれだけ捜査機関・検察官が高めることができているのかを、弁論や反対尋問においても意識しなければなりません。

それから重要なのは、実際には裏付けになってない証拠を裏付証拠だと検察官が主張する場合があり得ることです。それを標的者の弁護人が把握するためには、証拠開示を受け、時系列に並べ替えて、検察官が裏付証拠と主張している証拠がいつどういう経過で得られたのかを、協力者の従前の供述状況も踏まえつつ見ていく必要があります。裏付証拠といっているものが、そうではないというような判断ができるような場合には、そのことを反対尋問の中で明らかにしていかなければなりません。

●協議の流れ

大橋

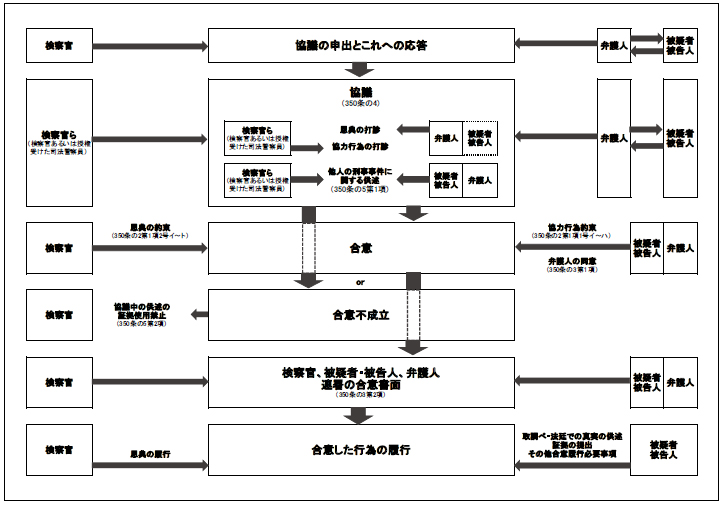

具体的に協議がどう進むのかについてお話しします。まず協議開始の申入れと、それに関する双方の意見交換が最初にあります。まず検察官は、協議開始に当たり、本人及び弁護人に対し、「協議の手順(協議を経て合意に至ること、協議においては、まず本人が行い得る協力行為の提示及び本人の供述の聴取が行われる必要があり、その上で、本人の供述に高い信用性が認められると判断した場合には、その協力行為の内容を踏まえて検察官による処分の軽減等の内容の提示がなされること等)」を説明します。そして、「合意の自由(協議を開始したとしても、合意するかどうかは相互の自由であること)」が説明されます。また、「協議における供述に当たっての留意事項(本人には黙秘権があること、検察官は裏付捜査を行い、協議における本人の供述に高い信用性が認められると判断した場合でなければ合意をしないこと等)」が説明され、「合意不成立の場合の供述の証拠能力の制限及びその例外」すなわち、合意が不成立になった場合には協議において供述した内容は証拠として用いることは禁止されている旨、ただし、協議において嘘の供述をし、それで犯人を隠避した場合等には、その供述も証拠として用いられることがあるので留意を要する旨を話すことになります。その後、「合意の効果(合意を履行する義務、虚偽供述罪、合意違反等による合意からの離脱等)」、「協議開始書の記載内容」が説明されます。恐らく検察官としては、合意の効果についても説明をしたということを協議開始書に記載すると思います。

また、協議の過程において本人又は弁護人から協力した場合の処分の軽減等の見込み等について問われることがあり得ます。これについては、「供述を十分に聴取し、裏付捜査等を実施して、その供述に高い信用性が認められると判断できる状況になった後とすべき」とされています。これは基本的な考え方ですので、本当にこの証人の供述が欲しいとなれば、例外的な取扱いをする場合もあり得ると思います。協力者の弁護人としては、黙秘を続けることで協力した場合の見込みの開示を図るという対応も必要になってくるかもしれません。ただ、それは本当に例外的な場合だと自覚して行わなければならないと思います。

その後、協議開始書、協議経過の記録が作成されます。

●処分の軽減等に関する基本的な考え方

大橋

「処分の軽減等に関する基本的な考え方」について説明します。まず供述を全部聞いて裏付け捜査をし、信用性を判断した上で初めて処分の軽減等について考え、提示するということから、「基本的には、合意により本人が行う協力行為の重要性に応じて定めることとする」とされています。「具体的には、解明対象 となる他人の刑事事件の重要性、本人の協力行為により他人の刑事事件が解明される(見込みの)程度、当該事件において他人が果たした役割の重要性及び組織内での地位、合意制度以外の方法により収集し得る証拠の内容等を考慮するものとする」とされています。こういう視点から検討して価値が高いと思われると、不起訴になる可能性も出てくるということです。

事例に戻って、乙について不起訴が考えられ るかどうかですが、検察庁は、「合意制度を利 用する事案においては、本人の協力行為が事案 の真相解明に寄与し得ることに加え、本人に捜 査協力を促す政策的必要性が認められ得ること から、事案によっては、本人の事件について処 分等を大幅に軽減することも柔軟に検討する」としています。「事案によっては、起訴する予 定であった者に不起訴を合意し、あるいは、予 定していた求刑よりも大幅に低い求刑を合意す ることもできる」としています。更に、「求刑 合意と併せて、一部の事実について、不起訴処 分、公訴取消し、訴因変更等を行うことを合意 に含めることも検討する」としています。余罪 がある場合や併合事件の場合には、このような 合意がなされる可能性が出てくると思います。 処分の軽減等に関する留意事項について検察庁は、「処分の軽減等の内容は協力行為の重要性に応じて定められるべきものであるから、本 人及び弁護人に一たび提示した処分の軽減等の 内容は、基本的には、その後の本人及び弁護人との交渉で譲歩すべきではない」としています。裏を返せば、協議における供述を求められ たら、出し惜しみをするのではなく、最初から全部話さなければならないということです。処 分を提示した後に、実はこういうことも知って いると明らかにするようなかけひきは成り立たない可能性があることを示しています。

検察官の基本的な態度としては、協議における供述は、最初から全部話しなさい、その上で 信用性と貢献度を判断します、ということにな ると思います。本人が協力行為をするに当たっ ての真摯性は、協議におけるその供述態度から 見ることになりますが、出し惜しみをした人に ついて、その供述の信用性に疑念を生む可能性 があるため、出し惜しみは、自ら協議をつぶす 可能性があるということも、弁護人としては留 意し、リスクを被疑者に説明する必要があると思います。更に、「本人の事件に被害者がいる場合は、被害者の処罰感情等にも十分配慮をする必要がある」としています。今回の事例でも、被害者の処罰感情にも配慮する必要があるということになってきます。

●協議における聴取を合意するか否かの判断

大橋

また、協議における聴取を合意するか否かの判断に当たって、検察庁は、「合意した場合に本人の協力行為により得られる証拠の重要性・信用性等を見極めるために行うものであるので、まずは、本人に、他人のどのような刑事事件に関してどのような協力行為をし得るかにつき、自発的に供述させるべきである」と定めています。法の文言には、真実の供述をするということしか書いてありません。真実の供述をすることとは、検察官の方で具体的な事実を「こういう事件ですよね、こういうことがありましたよね」という誘導はしないということを指します。検察官のストーリーを協力被疑者に押し付けることをしたならば、協議・合意制度は検察官のストーリーを完成するための強力な武器となります。それをしてはならないということが、法文上も真実の供述をすることのみを取引内容に規定していることの1つの表れだと思います。ただし、実務上どう運用されるのかは分かりません。検察官は自発的に供述させるべきとなっていますから、本来はオープンな質問で聞いていくはずですが、これは建前にすぎないという発想で運用されるかもしれません。標的者の弁護人としては、この点にも留意しなければなりません。協力者に対する反対尋問の際は、協議でどのように話を聞かれたのか、検察官はどういう質問をしてきたのかも当然聞かなければならないと思います。

●録音・録画

大橋

「協議における聴取も協議の一環であって、合意に向けた交渉としての性格を有するものであることから、自由な協議が阻害されることのないよう配慮をする必要があり、基本的には、録音・録画になじまない」とされています。ただし、「基本的には」とされていますので、標的者の弁護人としては、例外的に本件では録音・録画が必要等という趣旨の内容証明郵便を送付して、協力者の取引の内容についても明らかにするよう求めるという対応も考えられると思います。ただ、標的者の事件の捜査が表面化するのは、協議、合意が行われた後という場合が多いと思われますので、そのような事例ではこのような対応も余り意味がないかもしれません。

●協議と取調べの関係

大橋

注意していただきたいのは、協議と取調べとの関係です。「協議中は、基本的には、並行して本人の取調べを行うことは差し控える」とされています。ただし、「被疑者を勾留している場合、勾留期間が限られているため、証拠品の処分等、協議における聴取の対象とは直接関係のない事項について取調べを行うことは差し支えない」とされています。これが本当に「協議における聴取の対象とは直接関係のない事項」なのかは、標的者の弁護人として注意しなければならないところかと思います。

次に、検察庁は、「一方が協議の開始を申し入れた後、他方がこれに応じるか否かを検討している期間に、本人の取調べを行う場合には、本人に対し、協議と取調べが異なるものであり、協議が開始されていないことを十分に説明し、理解させるよう努めるべき」と定めていますが、注意が必要です。例えば、被疑者から協議を申し入れてほしいと言われ、弁護人が協議を申し入れたという場合で考えてみます。被疑者に、協議を申し入れた旨だけを報告していたとすれば、被疑者としては、協議が始まっているものと安心して、取調べに応じて話をしてしまうかもしれません。弁護人としては、協議と取調べは異なり、協議には弁護人は付くが、取調べには付いていないこと、すなわち、「弁護人が一緒にいないときは、取調べだと思いなさい。そこで話をしては絶対いけない」「弁護人がゴーサインを出すまでは話をしてはいけない」ということをアドバイスしておく必要があると思います。

●協議の終了

大橋

続いて、協議の終了ですが、「適宜の方法でその意思を本人又は弁護人に伝えることによって、合意を成立させることなく協議を終了することができる」と定められています。ここでは、「本人又は弁護人」となっていますが、弁護人としては、本人にもその旨を伝えた方がいいと思います。他方、本人だけが知っている場合は、これはこれで問題が生ずるかもしれないので、協議開始のときに「本人及び弁護人に伝える」という形で合意しておいた方が良いでしょう。また、弁護人として注意すべきなのは、本人に伝えられる時間と弁護人に伝えられる時間との間にタイムラグが生ずる可能性があるということです。タイムラグの間に変な供述をとられてしまう可能性もあるので、やはり弁護人としては、なんらかの書面が届いたとしても、「私がいないところで話を聞かれたら、それは取調べなので黙秘に戻るように」とか、「私が接見の中でゴーサインを出すまでは話をしてはいけない」ということを伝えておかなければならないかと思います。

本人又は弁護人から協議を終了する旨を伝えられた場合にも、協議の終了を明確にするため、検察官が本人又は弁護人に対して「協議終了に関する確認書を送付しておくことが相当である」とされています。弁護人から送っても構わないと思います。

●合意

鈴木

続けて、合意についてです。合意については、「協議における本人の供述が既に収集されている証拠と整合するだけでなく、例えば、協議における供述を得た上で、更に捜査をしたところ、捜査官の知り得なかった事実が確認され、あるいは供述中の重要部分について裏付証拠が新たに得られたという場合などは、積極的に信用性を認めるべき事情があると考えられる」とされている点が重要です。裏付証拠は、実際にどこまでを補強しているのかが一番のポイントかと思います。第三者の関与について話をするのであれば、その第三者の関与についてどこまでの裏付けがあるのかが大事なのであって、「供述中の重要部分」については、その重要部分を検察官がどのように捉えるのか、標的者の弁護人としては、注意して見ていかなければなりません。

それから、合意に関する留意事項としては、検察庁が示している合意内容書面のサンプルでは、他人の刑事事件、それから本人の刑事事件の両方とも特定することが必要であり、協力行為や処分の軽減等についても特定が必要とされています。しかし、注意したいのは、合意事件については、恐らく被疑事実としてある程度特定ができていると思われますが、他人の刑事事件については、どのような特定の仕方をするのかがよく分からないところです。そのほか、サンプルには、「検察官又は検察事務官による取調べに際し、真実の供述をすること」「取調べのために出頭を求められたときは出頭し、許可なく退去しないこと」「録音・録画を拒まないこと」「誤りがないかどうかを確認した場合において、誤りがないときは、その旨を申し立てること」「供述調書に署名押印することを求められたときは、これに応じて署名押印すること」なども書かれています。特に最後の点については、内容に誤りがないことをきちんと確認して訂正すべきところは訂正し、その上で署名、押印することとの記載がありませんので、有無を言わさず署名押印するように言われているようで困ります。この点は、サンプルの記載を直す必要があると思います。そのほか、「上記に記載した事項のほか、いかなる取引も存しないことを確認する」といった記載もなされています。これは恐らく司法取引の合意内容とされていない刑事免責について、例えば組織犯罪において、皆を裏切って合意のもと供述し、それが合意内容書面などで明らかになってしまうことはできないとの場合に、刑事免責をして、法廷で無理やり強制されて証言をさせられたという形であれば、証言はするというような裏取引がなされる場合があり得るということを想定しているのかと思います。そんな裏取引はないということを明らかにするため、このような記載になっていると思います。刑事免責の場合には司法取引崩れ、あるいは司法取引逃れの可能性がないかどうかも、反対尋問の際には留意しなければならないと思います。

●合意後の取調べ

鈴木

次に、合意後の取調べについて見ていきます。基本的には取調べの録音・録画の試行対象事件として実施することになります。これは絶対実施していただかないといけないし、必ず実施させるためには試行対象事件だから実施をするよう、標的者の弁護人が求める必要があると思います。標的者の弁護人としては、合意後だけではなく合意前の録音・録画の必要性も非常に高い。しかし、協議の過程がブラックボックスになる可能性が高いです。つまり、合意の前後の具体的な供述を見比べるしかありませんので、標的者の弁護人としては可視化の申入れは重要です。実際には、それができない事例が結構多いと思われますが、時間的に捜査が協力者と標的者で同時並行的に進んでいるような場合には、必ず可視化の申入れをしておく必要があると思います。

●合意後の公判

鈴木

次に合意後の本人の事件の公判についてです。通達では、特に求刑について合意をした場合、求刑合意を無にするような、それを上回る判決を裁判所がすることが非常に問題だとされています。そのような場合には、検察官控訴をすることも検討するとされています。逆にそうならないよう、法務省の中には、例えば立証する情状事実の一部を削除してしまおうと考える人もいるようです。そうすると裁判所は、その事件の全容を知らず、取引がなされて求刑が大幅に下がっていることを全然分からないままに判決を下す可能性が高いといえます。

求刑合意の場合には、情状事実の立証がどの程度なされているのか、検察官が本当に悪質な情状事実については立証を省いて、その他の適当なところしか立証をしてないということはあり得ることなので、この点は、標的者の弁護人として反対尋問前にチェックをすべきポイントになるかと思います。

通達では、他人の刑事事件の公判について、検察官としても色々と気を付けるべきことが定められていますが、他人の刑事事件の公判について取引証人が出てきた場合、検察官は恐らく、「あなたは取引をしましたね」、「そのときに弁護人から嘘をついたとしたらこういう制裁があることも聞きましたね」ということを確認して、その上で「あなたは合意をしましたね」「合意に基づいて真実の供述をしたんですよね」「その真実の供述について、これからお話ししてくださるんですね」ということを、主尋問の段階で聞いてくると思います。標的者の弁護人は、これを前提に反対尋問を行わなければならない。反対尋問で「あなたは取引供述をしたでしょう」と聞くことは、恐らくできないと思います。これを念頭に考えると、裏付けの程度やその範囲、裏付証拠と評価される根拠といったところを中心に反対尋問を行っていくことになるかと思います。

●合意からの離脱

鈴木

次に、合意からの離脱についてです。通達では、「検察官は、離脱事由が生じた場合、基本的には離脱をすべきである」と定められています。これが本音かどうかは分かりません。「もっとも、その離脱事由が形式的でささいなものであるときは、離脱する必要はない」とも定めています。検察官は、その証人を取引証人として使えるのであればできるだけ使おうと思っていますので、形式的でささいなものであるということを理由に離脱しないことが、実際は多くなると思います。一度立てた検察官ストーリーを変えるようなことはないでしょうから、できるだけ合意を維持する方向で進めていくのではないかと思います。いったん虚偽の供述であることが判明したとしても、合意をし直すか、合意を同意に基づいて解消してもう1回合意し直すとか、そういうことをする可能性は非常に高いと思います。その場合、いったん解消した合意というのは、なかなか裁判所の目の前には出てきませんから、標的者の弁護人がきちんと証拠開示請求をしていく必要があると思います。

●取調べ一般における留意事項

鈴木

次に、取調べ一般における留意事項です。後に取調べで利益誘導をされたなどと主張され任意性が争われる可能性が生ずるということを検察庁は意識しています。合意制度についても、「飽くまでも制度の概要等の説明にとどめ、『弁護人に質問するように』と申し向ける」としています。その理由も任意性に疑義が生ずることがないようにするためだとしています。標的者の弁護人としては、任意性に違反しているようなところがないかを探すことが大事になってくるかと思います。

●その他注意すべき点─利益相反

鈴木

先ほどの事例に戻ります。皆さんは上位会社であるA社の顧問弁護士です。乙が逮捕されたということを知りました。さて、A社の顧問弁護士として甲から乙の弁護人になってくださいと頼まれたときにどういうふうに対応すべきでしょうか。

大橋

これは特に司法取引特有の問題というわけではありませんが、基本的には会社の代理人として従業員との問題に対応する可能性のある立場にある顧問弁護士が、その会社の従業員の弁護を依頼されたというときには、当然、潜在的な利害対立が生じることになりますので、顧問弁護士という地位にありながら、会社関係者の刑事弁護を受任してよいか、慎重に検討をしなければいけないと思います。

鈴木

司法取引になり利害相反が顕在化したときには、全部の被疑者・被告人との関係で、弁護人を降りなければならないですから、依頼者に非常に迷惑を掛けるということになります。そういう点において従前よりも気を付けていただく必要が増したと思いますので注意してください。

●その他注意すべき点─真実義務

鈴木

次は別の問題です。乙の弁護人として検察官と協議をしてきました。非常に大きな刑の減刑を受けることができそうです。処分の軽減として、検察官の求刑は4年にすると言われました。立件されている被害者の数の多さや被害額、組織性、営業統括という立場からすれば、4年で良いと思って合意をしようかという話を接見のときにしていました。そうすると乙が、「本当は甲よりも俺の方が上の立場なんです。明日、同意をよろしくお願いします。」と言ってきました。弁護人はどういうふうに対応すべきでしょう。

大橋

これは司法取引特有の問題かと思います。構図としては、実際には罪を犯しているが、無罪の弁護をしてほしいと言われたという局面に似ているところがあるのかと思います。この場合、真実の供述だと検察官が判断し て、合意の提案が来ているわけですが、後の公判で、その標的者側の弁護人に攻撃されて、実は全然根拠がなかったということが判明するような余地もあるので、少なくとも最低限絶対にしておかなければいけないこととしては、虚偽の供述をした場合には、そのことによりかなり重い処分を受ける可能性があり、更に、真実の供述ではなかったということで、合意をしてもそれが崩れて、検察官が離脱するという可能性があるということは、説明しなければいけないと思います。

その上で難しいのが、合意書面は、あなたの判断で合意をするかどうか決めてくださいというわけにはいかず、弁護人が連署をしなければいけないというところです。さすがにそこまではっきり言われていると、弁護人として連署はできないと個人的には思います。

鈴木

これは刑弁センターで大変な議論になった問題です。司法取引特有の問題として、特に弁護人の同意、連署が規定されていることから、弁護士職務基本規程の75条の問題を司法取引に当てはめるとどうなるかが問題になります。結論としては、明確に虚偽ですと告白された場合には、連署は無理と考えられています。

皆さんがよく遭遇するであろう場合というのは、依頼者が供述を変遷させ、どの供述が真実か弁護人としても怪しいという思いがあるときに、合意について同意して、連署してもいいのかというところでしょう。そのときに思い出していただきたいのは、要は神の目から見た真実が判断できない一方、依頼者の利益を実現できるのは、弁護人しかいないということです。自分としては怪しいと思っているけど、そこに明確な根拠がない場合であれば、依頼者の利益を実現するという誠実義務に基づき合意について同意し、連署をすることになるのだろうと思います。

逆にそれを断った場合には、合意していればこれだけの利益が得られたのに、と懲戒請求を受ける可能性もあります。懲戒請求に対しては、弁護士の側で懲戒請求に意味がないことを立証しなければなりません。供述が変遷していて客観的、一般的に見て虚偽の供述に基づいて合意をしようとしていることが明らかにならないと懲戒される可能性が高いと思います。合意書面について同意を拒み、連署を拒むのであれば、懲戒処分を受けないよう、しっかり立証の準備をしておく必要があると思います。

疑わしいという理由で、弁護人がその依頼者の利益を無にすることがあってはならないということです。弁護人は第三者のための弁護人ではなく、目の前の依頼者のための弁護人であるということを基本に考えていただくとこういう結論になると思います。

それから、注意すべきは、協議・合意制度において合意内容として明記されていない内容の取引だと弁護人が分かっていながら、依頼者から合意への連署を求められた場合です。検察官と被疑者、弁護人との間で保釈請求をしたらしかるべきと意見を述べるという合意がなされた場合です。これは実際上なかなか判明しないのでしょうが、理論的にこれが本当にいいのかという話です。

検察官は先ほどの通達では、身柄関係は目的が違うので、必要な行為には含まれない、合意ができないと定めています。ですので、本来、検察官はこれを断ってくるはずですが、中には、それを受諾する検察官がいるかもしれない、その場合どうなのかという問題です。この場合、弁護人は、依頼者の利益になるので、合意をしてよいと思います。客観的に見て、それは違法と考えられますので、標的者の弁護人だったら、そこを突いて反対尋問をしていくことになります。他方、合意事件の弁護人とすれば、これは検察官が受諾したのであって、弁護人、被疑者は提案しただけです。検察官が受諾しなければ、それは成り立たないことですので、弁護人が責任を感じて、違法だから同意しないということまでは考えなくてよいと思います。