労契法20条に関わる近時の裁判例の動向と分析及び今後の労契法20条の解釈論の方向性(前編)

前編 全2回

今日はこのような場にお招きいただきましてどうもありがとうございます。

労働契約法(以下、「労契法」という)20条がパート有期法の8条・9条へと変わり、それから派遣法への改正も2020年4月1日の施行になりますので、その解釈のためにも労契法20 条に関する裁判例の傾向をまとめ、解釈論の方向性をお話ししたいと思います。

最高裁2判決で明らかになった点・残された論点

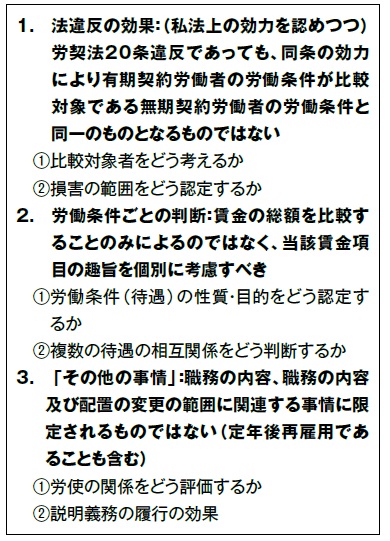

まず2018年6月1日に出された最高裁2判決 (ハマキョウレックス事件及び長澤運輸事件) について、明らかになった点、残された論点を簡単に3つ挙げておきます。

まず1. の法違反の効果ですが、労契法20条違反の効果として、有期の労働条件が無期の労働条件と同一のものとなるものではないということが明らかになりました。ただ、比較対象者は労契法20条でいうと無期契約労働者、今後は通常の労働者になっていきますが、誰と比較するかという問題が大きく残っています。

また、不法行為の損害の範囲をどう認定するか。特に手当に関しては100%認められることが増えてきましたが、割合的な認定をしている裁判例もあり、それがどれくらいの余地があるのかも問題となってきます。この比較対象者と損害の範囲が実務上、大きな論点になると思います。

次に2. の労働条件ごとに判断することも最高裁判決では明確にしています。ただ、「総額を比較することのみによるのではなく」とありますので、賃金の総額を比較する余地も残ってはいます。そのような留保を付けつつ「当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」ということを言っておりますので、労働条件、これは「待遇」と同じと説明されていますが、その性質や目的をどう認定するかが問題になってきます。

また、複数の待遇の相互関係をどう判断するか。これは一部の裁判例では、ある手当は

「手当」と名前は付いているが基本給の一部だったと主張されたことがあります。また一部の手当を正規と非正規で同額にする一方で、別の手当で差を付けたり、基本給にその差を持ってきたりする場合に、そのような相互関係をどう判断するかも問題になります。

それから3. の「その他の事情」ですが、「職務の内容及び配置の変更範囲に関する事情に限定されない」と最高裁ははっきり述べており、定年後再雇用であることなども含む、広い「その他の事情」があることを明らかにしました。そうすると定年後再雇用であることはどのように考慮されるのかといったことや、労使の関与や説明義務の履行をどう評価するのかといった問題も残ります。

残された論点と裁判例の傾向

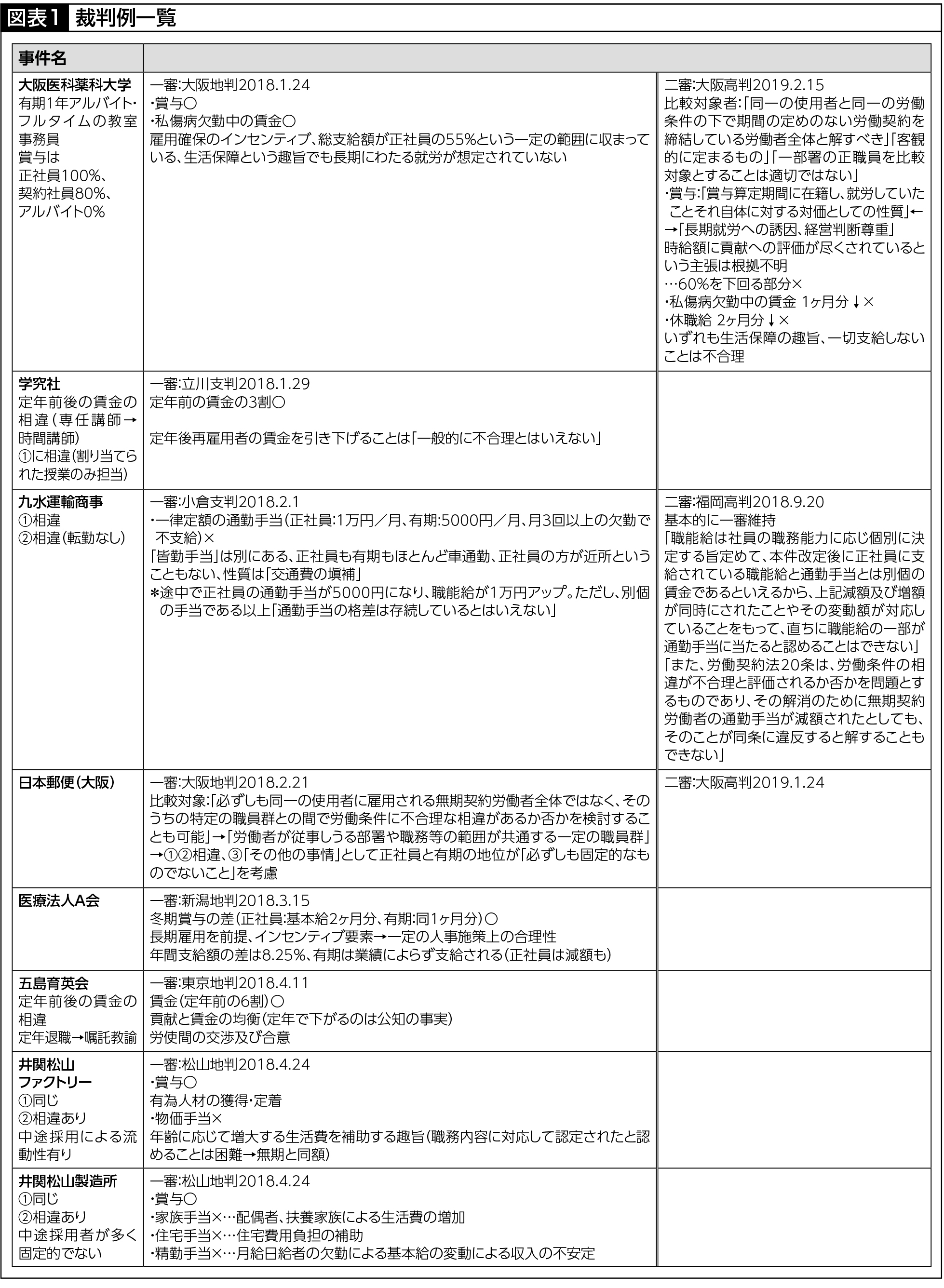

次に、残された論点と裁判例の傾向を整理します。 なお、末尾に 図表1 として私が整理した簡単な表を付けました。二重線は2018年6月1日 の最高裁判決の前か後かを意味しています。二重線の左側は同最高裁判決より前に出たもの、右側は後に出たものです。

1 比較対象者

(1)裁判例まず比較対象者ですが、裁判例は就業規則単位か、雇用管理区分かの二極化の傾向があります。就業規則単位の場合は通常、正社員就業規則というものになりますので、ほぼ正社員全体か非正規かという大きな比較になりがちです。雇用管理区分の場合は、就業規則よりやや狭くなるという状況にあります。裁判例は分かれていて、就業規則単位で見て比較対象者を広くとるのがメトロコマース事件の東京地裁判決や大阪医薬大事件の高裁判決などです。この大阪医薬大事件の高裁判決(2019年2月15日)は、ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件の最高裁判決の後に出たものです。

これに対して雇用管理区分単位で見たものが日本郵便事件の東京地裁判決、大阪地裁判決などです。ここで注目すべきは、メトロコマース事件の東京高裁判決が地裁判決と異なって、正社員全体ではなく、売店業務に従事する正社員のみと比較するという手法を取っていて、これが結論の違いに大きく結び付いている点です。

つまりメトロコマース事件の東京地裁判決は正社員全体を見たために、不合理性判断の考慮要素である変更の範囲が広くなりますが、東京高裁判決は比較対象を売店業務に従事する正社員に絞っていますので考慮要素の違いが小さくなり、待遇の違いが不合理だと認められやすくなります。ですからこの比較対象者は結論を左右し得る重要なポイントとなってきます。

また、労契法20条の3つの考慮要素の最初の2つ、①職務内容と②変更範囲が異なる比較労働者は、資格、経歴、責任が異なり、単純な比較が困難だとして棄却した例もあります。これは産業医科大学事件の地裁判決です。

これをどう考えるかという検討に入りますが、理論的にはどのタイプの無期・フルタイム労働者も潜在的に比較対象になりえます。賃金制度自体がない企業においては個人比較もあり得ることが原則になります。職務の内容などの違いは比較対象者ではなくて、不合理性の判断のところで反映させるのが筋だと考えます。

以降は、事前にいただいたご質問に対して考え方を整理するというやり方でお話ししていきたいと思います。

【質問1:比較対象者の選択の可否】

まず1つ目の質問です。荒木=菅野=山川

『詳説労働契約法(第2版)』(有斐閣・2014年) の232ページに「実際上は、無期契約労働者との関係で自分の労働条件の適正さにつき不満を持つ有期契約労働者が...無期契約労働者(そのグループ)を選び出して本条の適用を主張することになろう」と書いてある。他方、大阪医薬大事件の高裁判決は、比較対象者は客観的に定まるものであって、有期契約労働者側が選択できる性質のものではないとはっきり述べています。とするとこの2つは矛盾するように見えるので、この立場をどう評価するかというご質問です。

これは選べるか選べないかで見ると、逆の立場を示したものと読めそうですが、実は対立する見解ではなくて、軸が複数ありうるということなのだと私は理解しています。というのは『詳説労働契約法』の立場は比較対象は絶対的か相対的かという問いに対して、相対的に決まるものなのだと答えを出している。これに対して大阪医薬大事件の判決は、比較対象は客観的なのか主観的なのかという問いに対して、客観的なのだと答えていると整理することができます。

細かく見ていきますと、まず絶対的か相対的かについて、理論上はいずれの有期、無期間の労働条件格差も不合理性を争い得ることになっています。当事者主義に鑑みて、どの無期契約労働者ないしそのグループとの労働条件格差を争うかは、有期契約労働者が選択できるのが当然であって、その選択した比較対象者との労働条件格差の不合理性の評価根拠事実を主張・立証するべきというのが筋です。

この選べるか選べないかということに関しては、パート有期法の立法過程でも、選択できるのだと再三、述べられています。

例えば一部の無期労働者との格差を選択して争ったが、その他の無期契約労働者との格差を考慮すれば不合理ではなさそうだという場合には、使用者側がその事実を評価障害事実として主張することになるかと思います。

裁判所は両者の主張、立証を総体的に踏まえて、規範的要件である不合理性を判断すればよいだけなので、その意味では絶対的な正しい比較対象が定まっていて、それを選択しなければ棄却されるというものではありません。その意味では各事案における比較対象者は相対的であり、それ自体が司法審査の対象となる論点ですらないともいえます。

これに対して、客観的か主観的かという問いになりますと、これは少し違う問題設定と見ることができます。有期契約労働者が一部の無期契約労働者を主観的に恣意的にグルーピングして比較対象とした場合に、それが適切でないために不利になる場合はあり得るわけです。例えば大阪医薬大の事件は、教室事務員という一部署の正職員を比較対象として選び出し争ったケースですが、この大学では正職員は法人全体のあらゆる部門における事務を担っていて、たまたまそのスポット的な配置が教室事務員だったという客観的事実認定からすれば、現在業務をスポット的に切り取ったグルーピングは考慮要素の同質性を欠き不適切であり、そういった意味では比較対象者は客観的に定められるべきだと言っているものと理解することができます。

そして原告側のグルーピングが不適切で、使用者が別の無期グループの状況を加味して労働条件格差が不合理でないということを主張立証できれば、原告の設定した比較対象者との間の労働条件格差の不合理性は否定される方向になるということなのだと考えられます。

ただし、大阪医薬大事件の高裁判決はこの「客観的」という言葉を「絶対的」な意味で使っているのではないかという気はします。このような観点からすると、労契法20条の解釈の一般論として同一使用者と同一労働条件下の無期契約労働者全体が比較対象となるのだという言い切りは、言い過ぎであるかと思います。

【質問2:比較対象者の選び方】

次に質問の2つ目にいきます。比較対象者の選び方として、理論的には無期契約者グループではなく、特定の無期契約労働者Aさん個人を比較対象者にすることはあり得ると理解してよいでしょうか。また裁判例において、実際にはそのような個人を比較対象者とした例はないように思われますが、それは理論的に否定されるからではなく、訴訟となった事案の性質や原告の主張の仕方、裁判所による判断のしやすさなどによるものと理解すべきかというご質問です。この点は、後にも質問がありますが、定年後再雇用のケースで顕著になるのではないか。定年直前の自分自身と比較するという主張がされやすいということとの関係でご質問がありました。

これには複数の観点が入っておりまして、順番にお答えしますと、事案の性質によっては、個人比較は当然あり得ると考えています。ただそのことは、定年後再雇用で定年直前

の自分自身と比較できるかの可否とは直結しないと思います。この問題は比較時点で存在しない比較対象者を設定できるかという別の論点になります。これは諸外国では、過去の自分や前任者と比較できるかという問題は明確な別論点として意識されているところで、労契法20条が本来想定しているものではなさそうです。条文上、「労働契約を締結している労働者の労働条件」とされていることから、現存していることは重要なファクターだと思われます。定年後再雇用についてはほかにもご質問がありますので、また改めてお話しします。

【質問3:選び方に制約はあるか】

それから質問の3つ目ですが、有期契約労働者が比較対象者を選び出して主張してよいという立場を前提とした場合に、その選び方に制約はあるのかというご質問です。選べるなら、どのような人を選べるかということで、具体的な質問が①から⑤までありますので順番に見ていきます。

まず①の質問です。例えば正社員の同じ雇用区分の中にも本人の適性や希望などさまざまな事情から管理職に昇進していく人と、平の正社員のまま定年を迎える人がいます。その場合に後者の中に実態として有期契約労働者と仕事の内容がそれほど変わらない正社員がいて、そのようなキャリアパスをたどった労働者群を比較対象に選び出してもよいのでしょうか。

この問題に関しては比較対象者の問題だけではなく、労働条件ないし待遇の解釈についての論点も含まれていると考えます。この点、配置や業務の配分や権限の付与、昇進、降格、職種や就労場所の変更などの人事上の措置も労働条件として規制対象となるという見方も学説としては提唱されています。

ただ、学説上も論点の対立があり、そのような人事上の措置に関する運用は、定型的に異なっていて、それが労働契約の黙示の内容となっている場合を除いて、労働契約の内容たる労働条件でなく、同条の適用外であるという解釈があります。恐らくこちらの方が有力説かと思います。

というのは、労契法20条は正規、非正規間の制度的な分断を改善しようという規制で、個別の人事判断、昇進や配転などに関しては、それぞれ権利濫用法理が発達してきました。そういった別個の規制法理の存在に加えて、労契法20条の考慮要素である職務や配置の変更範囲も人材育成の仕組みそれ自体を想定しているものであって、個別の人事判断を規制しているわけではないと考えられます。

そう考えますと、個別の査定など人事上の判断を積み重ねた上で生じた処遇格差は、労契法20条の不合理な格差禁止の射程外であると考えられそうです。ですからそのような人を選び出すことは、不合理性判断で不利に働く可能性が高いです。

次に②の質問は、①と違い入社直後の初期の部分を見ます。正社員の雇用区分において、正社員キャリアの初期の段階では実態として有期契約労働者と仕事の内容はそれほど変わらないこともあるでしょう。そういった正社員の初期のポジションだけを取り出して比較対象者に選び出すことはできるかというご質問です。

これは先ほどの原則からすると、人事上の措置を経た上で結果的に付いてしまった労働条件格差は、この不合理な格差禁止の問題ではないということを前提としながらも、入り口に関しては結果ではなく仕組みそのものを問題とする余地があると考えられます。例えば新卒正社員の入り口賃金が非正規の人たちと比べて大幅に高く、入社5年目までは一律に上昇する仕組みであるといった場合に、その部分を比較対象として切り取ることはあり得るのではないかと思います。

使用者側としてはスキルがない新卒正社員の労働条件が同じ職場で経験を積んだ有期の労働条件よりも高いといっても、それが不合理でないということを職務内容・配置の変更範囲やその他の事情に照らして主張立証することになるかと思われます。

そして③の質問です。具体的な日本郵便の事件の比較対象者が問題とされています。これらの事件では、旧人事制度について雇用区分の一部と比較することが否定されています。その理由として担当職務や異動の範囲が限定されているとは認められないなど、旧一般職の中で昇任・昇格や人事異動の範囲が限定されている職員群があることを認めるに足りる証拠は認められないと言っています。

比較対象者についてこのような判断方法を採った場合に、比較対象者の確定のレベルで検討する担当職務や異動の範囲と、不合理性判断で検討する職務の内容及び配置の変更の範囲に違いはあるのかというご質問です。

前者は、比較対象者である正社員間をどう切り分けるかという、グルーピングの問題と位置付けることができます。雇用管理において、考慮要素が同質な正社員グループの範囲を確定するための1つの基準と言えます。

これに対して後者は、切り分けた後の各比較グループと有期契約労働者との間で、労働条件格差の不合理性を判断するための考慮要素という位置付けになります。検討している事実自体は内容的に大きく違いませんが、不合理性判断で検討する職務の内容及び配置の変更の範囲は有期契約労働者との違いにフォーカスするという点で位置付けが違ってくると思います。

更に、④はメトロコマース事件に関する質問です。地裁と高裁で判断が異なりましたが、どうしてなのか。

メトロコマース事件の高裁判決は、原告の主観的な選択を受け入れた判旨とのみ読むべきではないと考えています。判旨によるとこのケースでは、専ら売店業務に従事している正社員は、互助会出身者又は契約社員からの登用者にほぼ限られるという事実から、売店業務に従事している正社員(互助会から転籍した者及び契約社員から登用された者)と正社員全体とを客観的に切り分けた定義付けがされています。

また、制度上は売店業務以外の業務への配置転換の可能性があるとされていますが、実際上売店業務に従事している正社員は売店業務以外への配置転換はされないまま、定年まで売店業務のみに従事して退職する仕組みになっていました。

つまり、正社員の中で売店専従者を考慮要素の共通する1つのグループとして切り出すこ とが、客観的にも可能だった事案だと考えます。例外的な事案かもしれません。そういった例外的な事案において妥当な判断と考えていますが、これを過度に一般化して、一時的な業務担当であっても、比較可能だと解釈すべきではないでしょう。

メトロコマース事件と前述した大阪医薬大事件の教室事務員という切り出しは前提事実が異なるので、切り出し方が違うということだと私は理解しています。

比較対象者の切り出しは労働者が自由にやれますが、勝てる可能性が変わってくるということです。

最後、⑤の質問です。正社員と定年後再雇用の有期契約労働者との比較の際に、定年退職前後で仕事の内容に余り変化がない場合には、労働者側としては定年退職直前と再雇用後の労働条件を比較したい。こういう選択ができるのだとすると、正社員賃金カーブの一番高くなったところと比較できてとても有利になりそうだが、妥当だろうかというご質問をいただきました。

これは2つに分けて考えますと、繰り返しになりますが定年退職前の正社員だった自分、もう既にいない自分とは比較できないのが原則だといえます。ただ、改正派遣法下では派遣先均衡に関して実は仮想比較対象者を認めていて、ここが派遣法の非常によくないところだと個人的には思っていますが、少なくとも労契法20条に関しては実在しない比較対象は想定されていない。ただし、五島育英会事件や日本ビューホテル事件、北日本放送事件など、定年前の自分の労働条件との比較をしている裁判例もあります。パート有期法では、契約を「締結している」との文言がなくなることから、解釈の方向性が変わっていくかも知れません。

それでは、自分の後輩たちで定年退職直前の正社員と比較できるかということですが、大原則に戻れば別に誰を比較対象とするのも勝手ですが、客観的にグルーピングが不適切だと敗訴の可能性が高まります。

特に先ほど見た新入社員のケースで完全に制度と運用の可能性を見るものとは違って、定年直前の労働条件というのは人事上の措置の積み重ねを経た制度の適用結果であることが通常だと考えられますので、その部分のみを比較対象とすることは基本的には適当ではないと考えられます。

ただし、入社以来同じ職務にしか就かない、特に小さな会社で、長澤運輸のような全員がトラックドライバーといった場合には、同じ職務にしか就かず、変更の可能性もないということはあろうかと思われます。

正社員でいる間は勤続年数が長くなればなるほど賃金が上がるといった場合には、再雇用有期契約労働者となった途端に大幅に賃金が下がる、そして増額もないということの不合理性を争う可能性はあると思われますが、その場合も雇用継続給付金や年金の受給可能性や労使協議などの事情は考慮されると考えています。

そもそもこういった疑問が出てくるのは、やはり同じ仕事をしているのに待遇が違うのはおかしいのではないか、という考え方があるからこそだと思います。

ただ、ここではっきり認識しておかなければならないのは、日本の今回の働き方改革の分脈の中での同一労働同一賃金というのは、カッコ付きの「同一労働同一賃金」だということです。原理的な同一労働同一賃金は、まさに同じ労働をしていれば同じ賃金でなければいけないという原則ですが、働き方改革における「同一労働同一賃金」というのは、正規、非正規の不合理な労働条件格差を禁止するという規制です。

同じ仕事をしていることは手掛かりの1つにすぎず、賃金を仕事内容で決めなければならないといった普遍的な原則ではないのです。まず直感的な捉え方を頭から外していただく必要があると思います。

定年後再雇用の場合は、自分が同じ仕事をしているのに労働条件が下がってしまう。それは原理的な同一労働同一賃金からするとおかしいですが、不合理な労働条件格差かどうかという不合理性の問題だと考えれば、退職金や公的年金、企業年金をもらっています、あるいは高年齢者雇用継続雇用給付金がありますといった事情、もう扶養家族はそれほどいませんという事情を加味して不合理かどうかを考えることは、むしろ法の趣旨からすればあり得るべきということになります。

(次号へつづく)