労務・社会保険法研究会定例研修会 「働き方改革」後の労働法制(前編)

1 はじめに

働き方改革は、長時間労働の規制と、いわゆる同一労働同一賃金が2つの柱で、いずれも2018年に法改正がなされました。今回の働き方改革はまだ第1段階で、この後、第2段階、第3段階と労働法制も変わっていきます。

労働法制の最大の課題は、何といっても労働者の働き方が多様化していている点です。そういった今後の展開も見据えたお話をさせていただきたいと思います。

2 正規・非正規の格差是正規制の展開といわゆる「同一労働同一賃金」改革

1 多様な規制手法の選択

正規・非正規の格差是正のための、同一労働同一賃金の導入について解説をします。正規・非正規の格差是正については、いろいろなアプローチがありますが、今回はヨーロッパをモデルに話が始まりました。

EUにおいて、同一労働同一賃金といわれているものと、正規・非正規の格差是正については、異なる2系統の規制がなされていると解されていますが、日本の法制との関係を含めてお話をします。

まず、どの国でも同一労働同一賃金という言葉は、もとは男女差別について用いられているものです。同じ労働をしているのに性別によって賃金が違うのはおかしいではないかということで、日本では昭和22年から労働基準法4条で性別による賃金差別を禁止しています。同様に、人種や皮膚の色のような個人の意思によって変えることのできない人権にかかわる問題について差別的取り扱いを禁止するのは世界共通の規範です。

そこでは両面的な差別取り扱い禁止、すなわち、不利に扱うのはもちろん、例えば女性を有利に扱うことは男性に対する逆差別になりますし、黒人を優遇すれば白人に対しての逆差別になりますから、同一に扱うということになっています。これは人権問題にかかわりますから、例外は非常に厳格に制限されます。それから、間接差別という手法によって直 接その理由を用いていなくとも差別的な効果が発生する場合には、これも規制するのが諸外国では一般的です。

では、雇用形態差別といわれるような正規・非正規という地位についてはどうか。そもそも、パートタイマーや有期契約者、派遣社員のような地位は契約で設定しています。この合意によって変えることができる地位に基づく格差をどう規制するかについては、EUでも人権差別とは違う類型の差別と理解されています。

すなわち、片面的に不利益取り扱いだけを禁止していました。政策的に非正規の方々の処遇を改善しようというわけですから、有利に扱うことは禁止していませんでした。そして人権差別と異なり、これには様々な例外が認められると同時に、間接差別規制は雇用形態差別にはありません。

2 「合理的な理由のない相違禁止」と「不合理な相違禁止」(労契法20条、パート法8条)との異同

日本において正規・非正規の格差是正をどう展開してきたかというと、当初はパートタイム労働について、努力義務を課すのみでした。しかし、2007年のパートタイム労働法の改正で、パートタイマーについては、正社員と、①職務内容が同一、②職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組み)が同一、③契約期間同一の場合には、差別的取り扱いを禁止するという条文ができました。

そして、2012年には労働契約法改正で有期雇用労働者の契約について、①職務内容、② 職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情を考慮して、不合理な相違を禁止するという規制を導入しました。

私はこれを不合理な相違禁止と呼んでいますが、いわゆる差別禁止規制と不合理な相違禁止規制はどう違うか。差別的取り扱い禁止はまさに人権的な差別禁止であり、等しきものに等しきものを与えよというものです。正社員と非正社員が同じ100の労働をしているの であれば賃金も同じ100を払わなければいけな い。労働は同一なのに賃金が100対80では当然違法となる、という考え方です。

一方、正社員の働きが100のときに非正社員が80の働きをしていて、賃金が100対50という大きな格差があったときにどうなるか。これは差別禁止規制においては違法となりません。なぜなら、労働が同一でなければ、同一に扱えという規制は適用されないからです。実際にヨーロッパでは違法とされていません。

ところが、日本の正規・非正規の格差の問題は、非正社員は正社員とまったく同じ労働をするかというと、必ずしも同じでないことが一般です。しかし、労働の違いに対してあまりに不合理な格差があって、これは納得できないというのが大多数の非正規社員の不満です。

そうすると、労働が同一でなければ適用されないような規範ではうまくいかないということで、労働が同一でなくとも格差が不合理に大きい場合には違法と評価して是正する規範を導入したらどうかという新しいアプローチだったわけです。従って、正社員の労働100 に対して非正規社員80のときに賃金が100対50と、労働の違いに対して不合理に大きな格差がある場合には違法となり得るというのが、この不合理な相違禁止規制の特色です。

逆に言うと、労働が正規・非正規で同じ100 であっても、賃金が100対80でその20の差が不合理という評価がなされなければ適法たり得るということにもなります。

正規・非正規の格差について、初めて司法上救済をした丸子警報器事件(長野地方裁判所上田支部判決平成8年3月15日判タ905号276 頁)という有名な事件があります。これは労働が同一で賃金に2割以上の格差がある場合には、公序良俗に反して違法となる旨を判示したものですが、この不合理な相違禁止規制の枠組みで考えれば、理解可能となります。 2007年にパート労働法を改正したときに、 ①職務内容が同一で、②職務内容・配置の変更範囲が正社員と同一で、③契約期間が無期もしくは無期と同視できる有期契約である、という要件を満たすパートタイマーは、すべてのパートタイマーのうちわずか1.3%にすぎませんでした。このような少数の人たちしか救済されない規制では、非正規処遇の改善として必ずしも適切な枠組みとはいえません。そこで、2012年改正で新設された労契法20条は、有期契約と無期契約の相違が不合理であれば違法という、新しいアプローチを採用することになります。

2014年のパート労働法改正でも新しく8条が規定され、労働契約法20条と同じように職務内容、変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理な相違を禁止するという規制を導入しました。

このときの審議会では、差別的取扱禁止のような同一であれば同一に扱えという規制は、むしろ廃止してはどうかという議論もあったようです。しかし、最終的には差別的取扱禁止も存続させつつ前記③の契約期間が同一であること、という要件は廃止して、前記①職務内容同一と②職務内容・配置の変更範囲同一の2要件を満たせば差別的取扱禁止となりました。

これによって対象者は若干広がりましたが、当時の厚労省の試算では全パートタイマーのうち2.1%しか該当せず、98%近くの人はこの規制では救われませんでした。従って、パートタイマーのメインの救済アプローチは差別的取扱禁止ではなく、不合理な相違禁止ということになりました。

そうした中で、2016年の1月に当時の首相が日本に同一労働同一賃金を導入しますと宣言しました。人権的差別禁止規制と同じようなアプローチは、なかなか非正規処遇改善につながらず、不合理相違禁止にシフトしてきたという経緯がありましたので、これはどういうことかと、驚きをもって受け止められました。

2016年4月には厚労省の検討会で、同一労働同一賃金を導入するが、条文では同一労働同一賃金と書くのではなくて、「合理的な理由のない相違禁止」と記すという説明がされました。結局、同一労働でなければ機能しないよう な規範ではなくて、政策的な格差是正の規制をするという方向で統一されることになったのです。

すると次は「合理的な理由のない相違禁止」と、「不合理な相違禁止」とは同じことかが問題となります。規範自体は同じで、立証責任を転換しただけという解釈もあります。

しかし、この点については法的に違うのではないかと私は考えます。つまり、合理的であるということと不合理であるという評価の基準は違っていて、合理的とも不合理とも言えない領域があるのではないかということです。例えば、労働契約法10条には就業規則の不利益変更は、「合理的なものであるときは」拘束力がある旨が定められており合理性を要求しています。そして同法20条では、「労働条件の相違は不合理なものであってはならない」とあり、労契法は合理と不合理とを使い分けていることからしてもそういえます。

合理性や不合理というのは、要件事実論でいうと規範的要件です。これについては、双方が評価根拠事実と評価障害事実を主張立証し、裁判所がそれは合理的あるい不合理と評価できるのか、規範的な判断を行う。すなわち立証責任については双方に負わされていて、原告が一方的に負っているものではないということです。

当事者双方が持ち寄った事実を評価して、裁判所が不合理と評価して初めて違法となるという規制ですから、合理とも不合理とも言えないという場合には、違法とはならず適法になります。

ところが、合理性を使用者が立証しなければいけないと立法すると、合理的というところまで裁判官を説得できなかった場合には、いずれでもない部分は違法ということになり、規範としてはまったく違うものになります。そうした規範を導入することが、雇用システムにどういう影響を与えるかということをよく考えなければいけません。

ヨーロッパの雇用契約は、職務内容を特定していて、それ以外の仕事はしないというものです。産業別に協約があって、ジョブの価格、時給は仕事別に定まっています。

そうすると、その仕事を男性がやろうが女性がやろうが、正社員がやろうが非正規社員がやろうが、ジョブに基づく値段が決まっているんだから同じ賃金を払えというのは当たり前のことです。その結果、ヨーロッパでは基本給については誰がやっても賃金の格差はありません。

では、なぜヨーロッパで非正規についての立法があるか。そこで問題となっているのは付加給付、ボーナスやあるいは会社の駐車場や食堂を利用できるかといった福利厚生における格差の問題であり、基本給についてではありません。

ところが、日本ではまさに基本給自体が正規・非正規で大きく違っています。ですからヨーロッパ流の規制を日本に持ってきて、果たしてうまく機能するのか疑問が生じます。正社員自体、そもそもジョブや職務で賃金が決まっていませんので、新入社員と勤続30年の社員がまったく同じ労働をして同じ配置転換の範囲に服する場合、勤続30年の社員の方が給料は新入社員より1.5倍高いということは普通にあり、それを誰も違法とは思っていない状況です。

こうした中で、格差の合理性を立証しなければ違法という立法がなされると、企業が職務給以外の賃金制度を設けている場合、その立証は非常に難しく、事実上、職務給制の採用を強制するように作用することが想定されます。

職務給制にした方がはるかに合理的という企業は確かにあると思います。しかし、ヨーロッパなどを見ていますと、職務給付制ではその同じ仕事をしている限り、賃金はフラットです。何十年続けようと賃金上昇はありません。

職務給制にすれば労使双方にとって常に納得度が高いというわけではありません。これまで、企業自身や労使は、様々な創意工夫を凝らして、より合理的な賃金制度を模索してきました。そこに格差是正のためとはいえ、法が特定の賃金制度を事実上強制するように作用するとすれば、そのことの当否も、よく考えなければいけない点だと思います。

こうした様々な考慮を経て最終的にガイドラインでも不合理な相違を禁止することになり、立法自体も不合理な相違を禁止するという従来の労契法20条や、2014年改正のパート労働法と同じような枠組みに収まりました。

3 同一労働同一賃金ガイドライン[不合理待遇禁止指針](厚生労働省告示第430号)

同一労働同一賃金のガイドラインの「第3 短時間・有期雇用労働者」の1に基本給に関する記載があります*1。ここだけを見ると、まさにこれは同一労働同一賃金を求めているように読みとれます。

ところが、その後の注を見ると「(注)1 通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間に賃金の決定基準・ルールに相違がある場合の取扱い」について記述があり、最後に、「具体的な実態に照らして不合理と認められるものであってはならない」とあります*2。

ここでは「主観的、抽象的な説明では足りず」という文言以外は、パート労働法8条の条文と同じことしか書いてありません。

ガイドラインで基本給について同一労働同一賃金的なことが書いてありますが、注を読むと、それまでの記述は、正規と非正規の間に賃金の決定基準・ルールに相違がない、つまり同一のルールを適用することになっている場合の話で、その場合は、同一の能力・経験等であれば同一の賃金を払うべしという当然のことしか書いていなかったことがわかります。

また、ガイドラインの「第2 基本的な考え方」では、第3から第5までに記載された原則となる考え方等に反した場合、「違法となる」と明記されているわけではなく、「不合理と評価される可能性がある」という記載がされています。法改正の過程で、「合理的な理由のない相違禁止」ではなく「不合理な相違禁止」となったこととの整合性から、このような記載になりました。同一労働に対して同一賃金を支払わなかった場合、不合理と認められる可能性があるけれども、それは裁判所が判断すべきということです*3。

日本ではこれまで、人事管理として正規雇用の人の納得できる賃金を考えてきました。非正規はそれと別枠で、非正規の中での納得性を高める考慮を各企業がしてきました。しかし、正規・非正規の格差については思考を停止して、非正規だから労働条件が違って当たり前であるとされてきました。そこでこのようなガイドラインが定められていることには、行為規範として重要な意味があります。しかし、法的規範として判断するときにどうなるかは、成立した立法の中身に照らした吟味が必要だと考えています*4。

4 多様な非正規と「同一労働同一賃金」論

非正規労働者の処遇改善のためには、その方々を正社員化するのが有効だということで、有期雇用については2012年の労働契約法改正で勤続5年を超えたら無期転換が可能になるルールを導入しました。派遣社員は、派遣先の直接雇用が処遇改善の王道だろうと考えてきました。

ところが、正社員化で対応できないのがパートタイマーです。パートタイマーの正社員化はフルタイム化ですが、パートの方はパートという働き方を選好していますので、パートタイムのまま処遇改善をする必要があります。パートタイマーについては、まさに同一労働同一賃金的なアプローチが有効だろうと思います。

なお、派遣の方は派遣先が変わるたびに賃金がころころ変わるというのもいかがなものかということで、労使協定方式を採用しています。労使協定を結んだ場合、派遣先との同一労働同一賃金は適用しなくてよいことになっています。このように有期、パート、派遣はそれぞれの多様性に見合った規制を考えることが要請されています。

5 労使自治と「同一労働同一賃金」規範

1989年にイタリア最高裁は、労使交渉をして設定した賃金制度と、同一労働同一賃金的な法規範とでは、後者が優先されると判示したのですが、1993年に判例が変更されました。団体交渉をして賃金制度に関する協約が締結された場合、それが同一労働同一賃金に反するからといってその協約を無効とすべきではない、とされました。

団体交渉や契約交渉によって設定した労働条件については、むしろ介入を控え、同一労働同一賃金的な介入が許されるのは、使用者が一方的に導入した措置に限定されるという立場です。

日本でも、労働条件を団体交渉で設定することは憲法28条の要請でもありますので、この関係をどう整理するかということも考えて議論すべきです。

3 労働者の多様化と一般規制・特別規制・適用除外:高度プロフェッショナル制度は適用除外か

労働者は非常に多様化してきていますので、労働法の規制もそれに応じて、一般的な規制のほかに、特別規制や適用除外でいろいろな対応をしてきています。

まず、労働時間の一般規制には3つの異なるものがあります。第1に、1日8時間、週40時間以上働いてはいけないという最長労働時間規制です。第2に、労働基準法37条のような割増賃金規制です。第3としては、労働基準法34条の休憩や35条の休日といった規制があります。 これを私は労働解放時間規制と呼んでいます。つまり労働から解放される時間を確保しなさいという規制です。

現在、労働基準法41条2号は管理監督者について適用除外を定めています。これについては割増賃金規制のみが念頭に置かれがちですが、実は最長労働時間規制も労働解放時間規制もすべて除外しています。

そういう中でホワイトカラー・エグゼンプションが2000年代の半ばから話題になりました。割増賃金を外すのみならず、最長労働時間規制や労働解放時間規制も全部除外されてしまうと、長時間労働による過労死の問題も惹起します。

一般規制としての割増賃金規制を適用するのが合理的ではなく、割増賃金規制は外したとしても、健康確保等のため別の特別な規制を施して、必要な保護を図るのが妥当であるという場面が出てきます。これが私が特別規制と呼んでいるものです。

一般の労働者の規制をそのままダイレクトに適用するのではなく、就業実態に適合する特別な規制を新たに設けて、その労働者を守るという発想が必要ではないかと考えます。

2 高度プロフェッショナル制度(労働基準法41条の2)

このような観点から、高度プロフェッショナル制度、いわゆる高プロについてあらためて考えてみます。高プロは、割増賃金規制は適用除外となっていますが、労働解放時間については、4週間を通じ4日以上、年間104日以上の休日の確保が義務付けられています。1年間は52週ですから、104日というのは完全週休二日を実施しなさいということです。一般労働者は36協定を結べば、休日労働が可能です。しかし、高プロの方には36協定を結んでも、休日労働をさせることはできません。

また、高プロを導入するための選択的措置として、①勤務間インターバル制度、②健康管理時間の上限措置、③年1回以上連続2週間の休日付与、④臨時の健康診断、のいずれかを実施する必要がありますが、①が大変重要な規制だと思っています。ある日の労働が終わって翌日の労働を開始するまでに、例えば11時間の労働解放時間を設けなさいという規制です。ヨーロッパではこれが一般労働者に要求されているのに比して日本の一般労働者にはありません。しかし、これを高プロについては選択措置の1つとして挙げています。

②は休憩とか食事時間も含めて、在社している時間の上限を規制しようというものです。つまり休憩時間等も含めて長く企業に滞在するのはよろしくないというので、実労働時間とは違う発想で規制をしようというものだったわけです。

③も①と同様一般労働者にはありません。このように労働解放時間については、一般労働者よりもいっそう保護に手厚い規制を選択措置として要求しています。

④は他のものに比べると果たして健康確保のためにどの程度効果的か議論が生じ得るところかもしれません。2018年の法改正では裁量労働制度の改正も提案されていましたが、立法となっていません。現在、厚労省の方で、みなし労働時間規制が乱用されないような、制度趣旨に適合的な制度をどう構築するかを、今一度根本的なところから議論をし直しているようです。

4 副業・兼業

1 モデル就業規則の改定:副業・兼業原則禁止⇒副業・兼業原則自由

政府は、副業・兼業を推進するという旗を振っています。2005年の「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」でもすでに、労働者は就業時間中は指揮命令に服して働く必要があるが、就業時間以外は本来、市民として自由に活動できるべきで、そもそも会社が副業・兼業を禁止することは原則できないと提言していました。

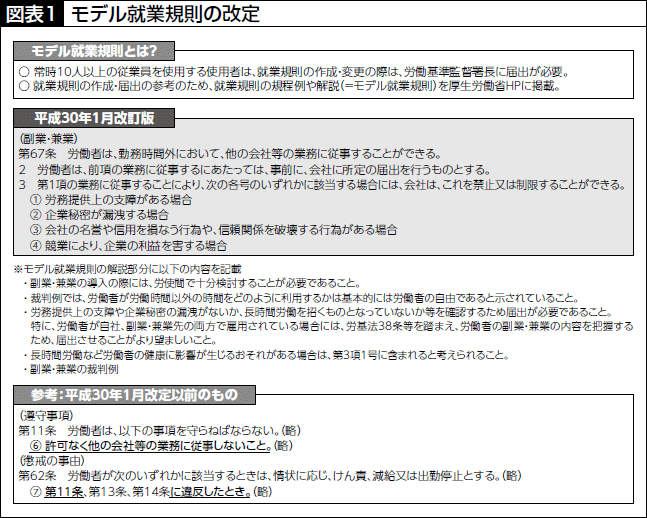

政府の方針を受けて、2018年1月には厚労省のモデル就業規則が改定されました( 図表1 )。

モデル就業規則は、採用するかどうかは企業の自由で、あくまで参考モデルとして提示されているものです。

この11条6号に、許可なく他の会社等の業務に従事しないことが列挙されていました。会社の許可なく副業に従事した場合、62条に基づき懲戒処分の対象となるというのが以前のモデル就業規則でした。これをもとにして就業規則を作った企業では、だいたい副業・兼業は禁止されます。しかし、それは原則論からするとおかしいのではないかということで、平成30年1月の改定版では67条で、「労働者は勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」というのを原則としました。

ただ2項で、その届出を定めています。そして3項では、1項の業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、禁止や制限ができるとしています。本業に支障がある場合や企業秘密を漏えいするような場合には、これまでも副業・兼業を規制し得るとする裁判例が出ていますのでこれに沿うものです。

このように原則と例外とを逆転する提案がなされました。もっともこれはあくまでもモデル就業規則の改定ということですから、具体的な強制力のある規制としては、これ以上のことは論じられていません。

2 副業・兼業と労働災害=2020通常国会に改正法案提出

(1)給付額の合算支給

副業・兼業して労災が起こった場合どうするか。これは2020年度の通常国会に法改正の提案がされるところです[同年3月末改正成立]。その1つが給付額の合算支給です。

副業・兼業して労災が起こった場合どうするか。これは2020年度の通常国会に法改正の提案がされるところです[同年3月末改正成立]。その1つが給付額の合算支給です。

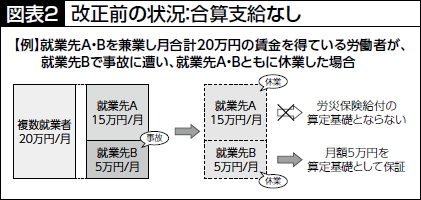

ある労働者が就業先Aで15万円、副業としての就業先Bで5万円の給料をもらっているケースで、Bで労働災害に遭ってしまったらどうなるか。この場合、Bという事業主の下で被災したわけですから、Bの5万円の給料を基に労災保険給付は算定されます。

この労働者はAとBを合わせた20万円の給料で生活をしていますが、Aで働けなくなり、15万円の給料ももらえなくなります。しかし、 Aの給料は労災保険給付としてはまったくカウントされずにBの給料だけを基に労災保険給付がなされるのが現状です。

これでは十分な保護になっていないのではということで、この場合には、Aからもらっている給料15万円も合わせて保険給付を算定すべきという提案を労政審労災保険部会が行い、建議がまとまったところです。

労災にはメリット制というものがあります。労災をたくさん起こした使用者については保険料率が高くなり、労災を起こさなければ保険料率が低くなる、という制度です。

では労災を起こしていない非災害発生事業場の使用者、この例でいえばAは自身が労災を起こしたわけではありませんがAの給料15万円を基に保険給付を算定します。しかし、A をメリット制で労災を起こした事業主としてその保険給付額をカウントするのは明らかに不合理です。

実は使用者はこの点を非常に懸念していて、自分が労災を起こしてないのに保険料率等、負担をさせられるのはかなわないと主張していたので、メリット制ではカウントされないことを明らかにしたところです。

それから災害発生率に応じて業種ごとに決まる保険料率計算においても、非災害事業場の給付はカウントせず通勤災害と同じように全事業主に一律とするという合理的な処理をします。

(2)複数就業先の業務の負荷を総合評価

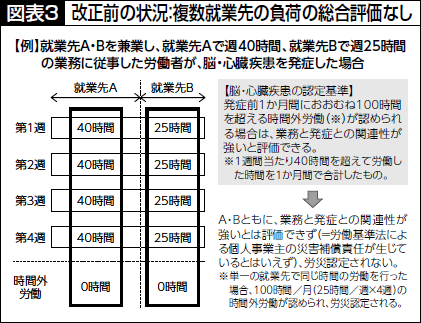

図表3の例では、労働者は就業先Aの下では週40時間労働で、時間外労働は0です。一方、就業先Bでは25時間働いていて、こちらも時間外労働は0になります。

図表3の例では、労働者は就業先Aの下では週40時間労働で、時間外労働は0です。一方、就業先Bでは25時間働いていて、こちらも時間外労働は0になります。

ところが、両方合わせてみると、この労働者 は週に40時間を超えて25時間、これが4週間で すからひと月に100時間時間外労働をしていることになります。過労死認定基準はひと月に時間外労働がおおむね100時間を超える場合ですから、両方の就業を合わせて評価した場合、この労働者は労災認定を受けられるはずです。そこで見直し策として、複数就業先につい てそれぞれの負荷のみでは業務と疾病との間に因果関係が認められないものの、複数就業先での業務上の負荷を総合して評価することにより、疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付を行うということが適当とされました。

もし、この例の労働者が過労で事故が発生した場合には、複数の就業を合わせて勘案して総合的な評価によって労災を認定して構わないということです。

この場合、事業主単位で見ればいずれも単体では時間外労働をさせているわけではないので、それぞれの就業先の負荷のみでは、業務と疾病との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業先も、労働基準法上の災害補償責任を負わないとしています。労基法上の災害補償責任は単体の使用者が負う責任ですので、複数就業先の負荷の総合判断はしないということです。

次に、保険料負担についてです。就業先A とBでの就業は、単体では労災との因果関係はないので、その保険料負担についてはいずれの事業場の属する業種の保険料率の算定も基礎とはせず、通勤災害と同様に全業種一律とします。

それから個々の企業のメリット制に関しても、反映させないことを確認し、使用者の懸念も払拭されました。

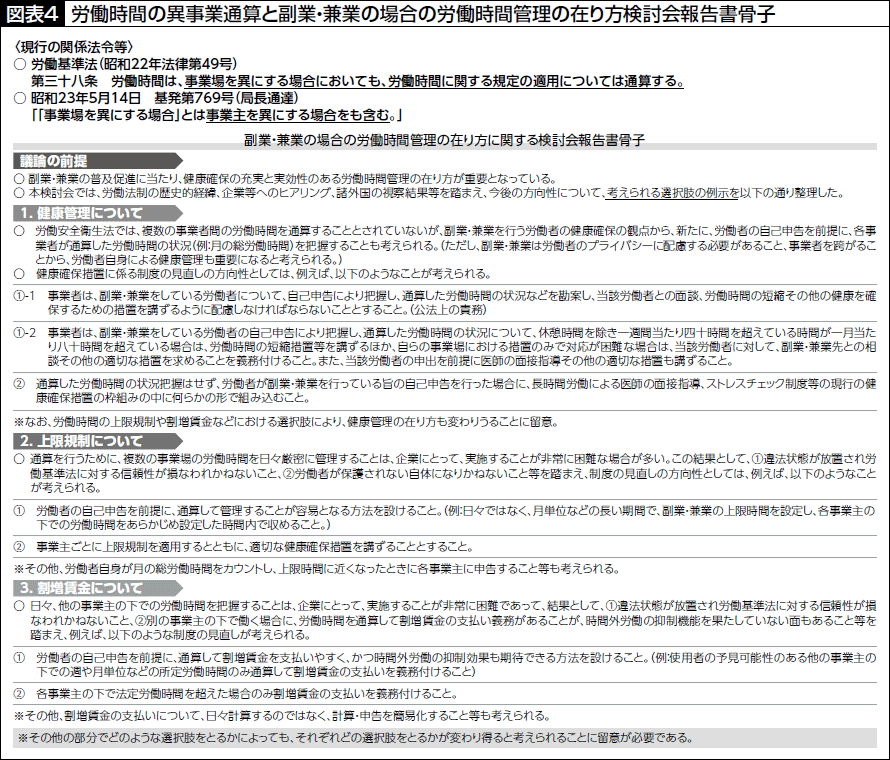

3 副業・兼業と労働時間通算

労働基準法上の労働時間の通算はなかなか難しい問題がありまして、まだ議論は途上です。以下が検討会報告書骨子ですが、方向性についてもまだまだこれから議論して詰めていかなければいけない段階にとどまります。

[その後、2020年9月1日に「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38 条第1項の解釈等について」(基発0901第3号)が発出され、労働時間通算について詳細に論じている]

(次号へつづく)