労務・社会保険法研究会定例研修会 「働き方改革」後の労働法制(後編)

5.労働基準法の消滅時効

1 賃金請求権の消滅時効の起算点及び消滅時効期間について

労働基準法115条では、原則、賃金などの時効は、2年と規定されています。一方、改正された債権法では、主観的起算点から5年、客観的起算点から10年ですので、労基法の方が短いという問題があります。

労働基準法立法者の解説では、民法における給料の短期消滅時効の1年は短すぎるので、労働者のために労基法では2年にしたという説明がされていました。

しかし、短期消滅時効は「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料」(改正前民法174条1号)に関するものですので、例えばボーナスについては、民法上の10年の消滅時効を労基法は2年としていたように、民法よりも不利な消滅時効も認められてきました。この点について、2019年12月27日の労働政策審議会労働条件分科会で建議がありました。そこでは、労基法上の消滅時効関連規定が、労使関係における早期の法的安全性の確保、紛争の早期解決、将来的な紛争防止の機能を果たしてきたことや、大量かつ定期的に発生するといった賃金請求権の特殊性を踏まえると、民法一部改正法とは異なる取り扱いをすることも、理論的には考えられるとしています。しかしながら、賃金請求権の消滅時効期間は民法改正とのバランスを考えて5年とすると述べています。そして、労基法上では客観的な起算点という考え方を維持することにしました。

ただし、賃金請求権について直ちに長期間の消滅時効期間を定めることは、労使の権利関係を不安定化する恐れがあり、紛争の早期解決、未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえて、慎重に検討する必要があります。このため当分の間、現行の労基法109条に規定する記録の保存期間3年に合わせて消滅時効期間も3年とし、その後、5年に移行することになりました。

退職手当については現行の5年を維持するとしています。

2 賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間について

(1)年次有給休暇請求権

年次有給休暇の消滅時効については、2年から5年に延長するのは適切でないということで一致しました。

本来その年に発生した年休はその年のうちに実際に取って休んでもらうことが必要なのに、5年間もとっておけるのは趣旨にそぐわないので、2年のままとしました。

(2)災害補償請求権

災害補償請求権は労働者災害補償保険法において、2年の消滅時効が定められています。これを労基法上だけ延長するとどういうことになるか。労基法84条1項により、労災保険給付が支払われる限りで使用者の労基法上の災害補償責任が免責されるので、労災保険給付請求権が2年で消滅すると、使用者が単独で災害補償責任を負うことになり、これは被災労働者保護に資さないことになります。つまり使用者の資力がなければ被災労働者は補償を受けられないことになりますので、妥当ではありません。

かつ、労災の場合は業務上の過重な負荷があったかどうかは、契約上の債権が発生したか否かという問題でなく、現にどのような働かせ方をしていたのか、時間外労働を黙認された状況で長時間労働をしていたのかといった事実関係について立証をしなければ労災認定はできません。もしそういう過重負荷があれば早期にその事実関係を確認させる必要があることからも、2年という短期の消滅時効を維持することが妥当であるとされました。

3 経過措置(適用対象となる労働契約・債権)について

民法改正では「施行期日前に締結された契約に基づく債権は、法改正前の法律が適用される」ということで、2020年の4月1日以降に結ばれた契約から、新しい時効制度を適用することになっています。

これをそのまま労働契約にあてはめますと、今現在働いている方の時効はずっと2年のまま、4月1日以降労働契約を結んだ方は原則5年、ただし当分の間は3年と、4月以降に同じ会社で働いている方でも2つに分かれてしまう。しかし、それは雇用管理としてもあまり適切ではないということで、契約締結日ではなく、債権発生日(支払日到来)を基準としました。したがって、2020年4月1日以前に締結された労働契約に基づく賃金請求権についても、改正による新たな時効が適用されます。

6.雇用類似の働き方と労働法

1 4つのアプローチ

(1)拡張解釈

2018年9月に、国際労働法社会保障法学会という世界約60カ国が加盟する国際的な学会の世界会議があり、そこでジェネラル・レポーターを担当する機会がありました。

そのテーマの1つが、「多様な働き方に対して労働法がどうアプローチするか」だったのですが、そこで4つのアプローチがあるという整理をしました。

まず1つ目は雇用に類似した働き方をしているのであれば、労働者概念を拡張して労働法を適用すべきというものです。これは世界中の労働法学者が提唱していることです。今は労働者と見なされていない人を労働者とみなして労働法に取り込んで保護をするという、労働者概念を拡張して対処する拡張解釈アプローチです。

一方、独立自営的な働き方をしている結果、経費関連で税法上の優遇措置がいろいろありますし、労働時間も1日8時間以上働いてはいけないという規制がないのはむしろありがたいという部分もあるわけです。そこに様々な規制がかかってくると望むような自由な働き方ができずかえって迷惑だということがあるかもしれない。そういう問題も生じえます。

(2)労働者類似の者

2つ目は、「労働者類似の者」という労働者とは違うカテゴリーを作ろうというものです。つまり労働者と独立自営業者の間に労働者類似の者という中間概念を作って、労働者類似の者とカテゴライズされた方には、労働法を全面的に拡張するのでなく、部分的に拡張適用する。

例えば、団体交渉の法制については拡張適用するとか、労働裁判所法のような紛争処理の部分については、労使問題と同じ扱いにするといった、法律単位で拡張を認めるアプローチです。法が認めたものだけ拡張適用されるという考え方になります。

(3)制度対処アプローチ

3つ目は制度対処アプローチと呼んでいるもので、これは労働者概念を拡張解釈したり中間概念を設けたりするのではなく、保護の必要な人に特別の制度を設けるというものです。

現に日本はこれを採用しています。それは、労災保険の特別加入制度です。いわゆる一人親方とか零細事業主といわれるような方は労働者ではありませんが、労災保険の特別加入が法制度上認められています。その場合、労災保険と同じ仕組みによる手厚い労災補償を受けることができます。

これは、一人親方のような方が、建設会社の従業員と同じように危険な現場で働いているのなら、災害リスクは同じという理由からです。加入するか否かは本人の自由という形で提供しています。

制度対処アプローチは、保護の必要な人に対し特別に設けるものですから、労働者に対する規定と同じである必要はないわけです。例えば、特別加入の場合、使用者はいませんので、保険料は全額自分で負担することになります。

(4)非労働法的対処

4つ目は、市場における弱者がいたとしても、それを労働法だけで対処すべき問題とは捉えない考えです。

消費者保護法、独占禁止法、下請法など、別の法律によってカバーできるのであれば、それらと労働法制と比較の上、政策を決めるべきという考えです。

それから法律家は法制度を作るのが必須となりがちなのですが、同じ政策目的を達成するためには、法規制以外にも、ソフト・ローや市場メカニズムを利用するなどいろいろな方法があります。

例えば、努力義務はそれをしなくても違法となるわけではありませんが、努力義務を課して、それを達成している方には補助金などの経済的インセンティブを与える。また、「えるぼしマーク」や「くるみんマーク」といった女性活躍推進や、ワークライフバランスに配慮している企業には、厚労省による認定があります。

つまりこの会社は優良企業だというお墨付きを与え、市場のレピュテーションを高めていくわけです。さらにそういう評判が高くなれば、株式市場においても良好な結果が得られることにも繋がります。

2 多様な規制を包含する現行労働法と新たな働き方へのアプローチ

改めて現行労働法を見てみると、すべての労働者にまったく同じような労働法規が適用されているかというと、そうではありません。実際に、管理監督者に対する労働時間規制の適用除外や高プロ(高度プロフェッショナル制度)のようなホワイトカラー・エグゼンプションがあります。

1日8時間、週40時間以上働くことの禁止が労基法32条に規定されていますが、36協定という労使協定を結べばこの禁止を解除して柔軟な取り扱いをすることもできます。

労働者が多様化しているからこそ、必要な人に必要な保護が行き渡っているかを検証する。もし保護が不十分であれば、いきなり労働者概念を拡張するのではなくて、まず必要な保護を新たな制度として作っていく。受け皿が出そろった段階で労働者概念自体を拡張して、労働法の適用が不要ないし不適切な部分は適用除外や柔軟化を可能とするという在り方が、より合理的なアプローチではないかと考えています。

7.労働者の多様化と労働立法:従業員代表制?

1 労働立法=最も中央集権的なレベルでの規範設定⇔労働者の多様化

私は20年ほど、労働政策審議会労働条件分科会という労働基準法や労働契約法の法改正を議論する審議会に携わってまいりました。

労働法は、新しい働き方に応じてどんどん現代化して仕組みを変えていかなければならないと思っていますが、三者構成の審議会ではなかなかコンセンサスが難しく、法改正も進まないという部分があります。

労働法の法改正というのは、最も中央集権的なレベルで規範を設定することを意味します。ところが、職場という最も分権化したところで、新しい労働がいろいろと展開していきます。そうすると多様な労働者や働き方があるのに、最も中央集権的なレベルで、こういう法がどの労働者にも必要だと議論をしても、そんな規制はかえって迷惑だという人もいて、なかなかコンセンサスがとれないという現象が、日本だけではなく、世界的に起きています。

2 国家法規範の集合的合意による逸脱・柔軟化

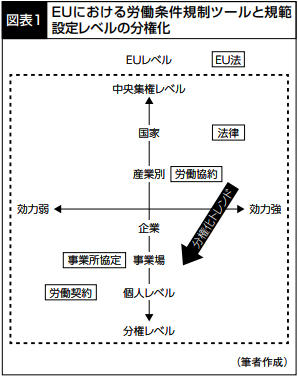

労働関係を規律する規範には4つのものがあります。まず、法律です。どこの国でも労働法では強行規定が設定されます。第2に、労働協約。ヨーロッパでは産業別組合がありますから産業別の労働協約が締結されます。第3に、ドイツなどでは企業の中の事業場レベルでも、事業所協定というものが結ばれます。第4に、個別労働者と使用者間には個別労働契約があります。

この4つの規範は上に行けば行くほど中央集権的で、下に行けば行くほど分権的で、規範の効力は右に行くほど強くなります。強行規定に違反する協約や契約はできませんから、事業所協定は法律や協約に違反することはできませんし、契約は法律、協約、事業所協定に違反する契約は結べません。

法律は中央集権的なため現場の多様化についていけない。そこで、ヨーロッパでは労働協約で労働法の規範をその業態に合うようにカスタマイズします。この規制はきつすぎるからもっと柔軟に法律の定める基準を下回ってもよいという余地を認めます。これをデロゲーション(Derogation)といいます。法からの逸脱という意味です。

産業別の協約の当事者である産業別組合と産業別の使用者団体が、企業・事業所レベルに授権した場合には、企業・事業所レベルで逸脱協定を結ぶことができ、規範設定レベルをどんどん現場に近いレベルに分権化する動きが進んでいます。

一方、日本の場合、産業別組合はほとんどありません。全日本海員組合などいくつかの例外はありますが、9割以上の組合は企業別組合です。

日本におけるデロゲーションの仕組みが、労使協定です。過半数組合がいれば、しっかりした労使協定を結べるのですが、これがない場合には従業員の過半数を代表する者(過半数代表者)との協定で、法定基準を引き下げてよいことになっています。しかし、ここに問題があります。

過半数代表者について、2007年に独立行政法人労働政策研究・研修機構が調査をしたところ、ほぼ半数が会社の指名した人や親睦会の代表者といった、適法な過半数代表者とは見なされない者によって36協定が締結されている実態がありました。2018年調査では若干改善され、問題のある過半数代表者は3割程度となっています。

3 法規範の逸脱・柔軟化の担い手

ヨーロッパでは法の柔軟化の担い手は産業別組合ですし、もっと分権化をした方がいい場合は産業別組合が企業レベルの労使に権限を与えています。

権限を与えるかどうかは、きちんとした労使がこれは企業レベルで柔軟化していいだろうと判断したとき、認められます。そういう仕組みが整っているから、濫用的な逸脱は防止できるだろうという理解です。

それが日本だと過半数代表者が逸脱協定を結んでよいということになっており、その選出に問題がある。のみならず、一人の過半数代表に選出された労働者が、法定基準の解除という重要な帰結をもたらす労使協定を適切に結べるのかという問題もあります。法規範の逸脱・柔軟化の担い手をきちんとしたものに整備することが重要な課題となっていると考えます。

労働政策研究・研修機構の『様々な雇用形態にある者を含む労働者全体の意見集約のための集団的労使関係法制に関する研究会報告書』(2013年7月30日)という報告書があります*1。これは、世界各国の従業員代表や労働組合を分析して、この問題を正面から議論したものです。おそらく従業員代表制を取り入れようとすると、まず使用者側でなく労働組合から反対されることが予想できます。従業員代表制を取り入れると労働組合の組織基盤を掘り崩すのではないかとの懸念が生ずるからです。

そこで、まず過半数代表者の複数化・常設化を提案しています。

過半数代表者と1人の人が選ばれて、これにサインをしなさいと使用者から言われて、ノーと果たして言えるのだろうかと。誰も相談相手がいなくて、何の組織もない人にそういう役目を負わせても、うまく機能しないという観点です。

同時に、自分が結んだ協定についてその趣旨に従って運用されているかを、ウオッチする必要から複数化とともに常設化を提案します。

常設化した複数の過半数代表者がいれば、いろいろな苦情や問題点を一般の従業員から集めやすくなります。労使協定を次に改定するときに対処すべき情報も集まりますし、協定の趣旨と違った運用であれば、使用者に対して、協定通りに運用することを求めることもできます。このようにして過半数代表者が労使協定の実効性を確保する任務を担うことができます。

フランスのように労使からなる委員会にするのか、ドイツのような従業員代表からなる従業員委員会にするのかは、複数化・常設化した過半数代表者がどのように機能するのかを踏まえて、次の段階で考えるべきとしています。いずれにしても現在の過半数代表者制度の改善は急務です。

4 規範的要件を多用する労働立法:合理的、不合理、権利濫用...

いずれにしても、国家レベルですべての労働者に一律に妥当する規範を設定するのは困難ということであれば、現場で調整するための適切な仕組みを早急に考えなければいけません。これは労働者保護の観点だけではなく、経営者側にとっても重要だと思います。

現在の労働法はいわゆる規範的要件を多用しています。権利濫用というのは、普通の権利では例外事情ですが、労働関係では配転命令、出向命令、時間外労働命令、懲戒処分等いろいろなものがこれでチェックされています。就業規則の不利益変更の合理性や正規・非正規の格差が不合理でないかなど、いずれも規範的な要件を多用して、労使のバランスを取っているのが労働法の特徴です。

規範的な要件は、裁判所に裸の規範的判断を委ねると、予見可能性に乏しいという問題があります。法的安定性を高めるためには、やはりきちんとした労働者の代表と使用者が話し合って決めることが重要で、そうした就業規則や労働条件であれば、合理性や不合理でないことの推定が働き、法的な安定性は高まるだろうと思います。

逆にいうと、使用者はきちんとした従業員代表から合意が得られるような労働者の保護を考慮した制度を提案する必要があります。

それ自体はさほど問題ではないように見える措置であっても、労働組合が存在しなかったために、労使交渉を経ることなく使用者が一方的に導入した基準について、裁判所は厳しい基準で判断し、違法としたのではないかと思われる事例もあります。多様な労働者を適切に代表して交渉の相手方となりうる者が存在する中で労働条件を決める制度が整備されることは、使用者にとっても重要なことと考えています。

8.実効性確保制度の多様化

労働法の規制の名宛人は使用者、すなわち会社であれば、法人です。ところが、今多くの企業は連結決算等でグループ単位での利潤を最大化する経営がされていますし、1990年代から2000年代にかけて、純粋持ち株会社の解禁や会社分割制度導入により、かなり自由に企業組織再編ができるようになっています。企業単位、法人格単位の労働法制が時代に追いついていないのかもしれません。そこで、使用者単位ではない労働法の規制を構想できるのかが問題となっています。

現在でも、障害者の雇用率や、60歳後65歳前までの継続雇用については、特例子会社や特殊関係事業主も含めてよいことになっています。例えば、障害者の雇用率2.2%は、特例子会社を含めて達成すればいい規定です。自社で60歳定年者を再雇用しなくても、特殊関係事業主たる関連企業で継続雇用することで、この義務を果たしたことになります。

兼業・副業などの問題の処理の仕方についても、法人単位を超えた規制の在り方を労働法研究者が検討し始めています。

しかし、これにはいろいろな課題もあり、難しい論点もたくさんあります。諸外国を見てもそう簡単には解決できていませんが、こういったことも視野に入れながら妥当な規範を考えなければいけません。

9.労働法の今後:他の法政策との調整・融合・協働?

社会的弱者の問題に対して、なんでも労働法で対処するのではなくて、ほかの法規制との調整や協働が必要になってきたのではないか、というのも重要な視点です。

1 労働組合法と独禁法

この一例として労働法と独禁法の関係にはかなり関心が高まっています。これには2種類の関係があります。1つは、規範自体が真っ向から対立する場面です。独禁法では価格カルテル、ハードコアカルテルは禁止ですが、労働組合法の労働協約はまさに労働力売買に対する価格カルテルそのものですが、当然に認められています。

アメリカにはシャーマン法という日本の独禁法にあたるものが1890年にできたのですが、アメリカの労働法の歴史は、このシャーマン法から、労働法をどう適用除外していくかの歴史です。アメリカでは、労働組合のカルテルである協約関係について、シャーマン法の適用除外を確立していくことになりました。

日本の独禁法の適用対象は事業者ですので、労働者と事業者は重なることがないから、適用除外を設けなくても問題ないだろうというのが独禁法の起草者の考え方でした。しかし、ご承知のとおり現在は労働組合法上の労働者と独禁法上の事業者とが重複する場合が生じてきています。プロ野球選手などは、かねてより事業者でありながら、労組法上は労働者と見られてきました。

2010年頃から、労基法上の労働者ではない方々が組合を作って団体交渉を申し入れたところ、相手方が独立事業者で労働者にあたらない人からの団交に応じる義務はありませんと拒否したところ、労働委員会がそれを違法だとした事件がありました。最高裁でも労働委員会の考え方が支持され、これらの者は労組法上の労働者に該当し、団体交渉に応じなければならないとしました*2。結果として、独禁法と労働法の適用が交錯する場面で、労働法の優先適用を認めたものと解されます。

2 労働基準法と独禁法

労働基準法と独禁法・下請法の優越的地位の濫用禁止の規制は、いずれも賃金・報酬を定められた一定の期間内に全額支払わせようとする点で、市場弱者に対して同じ方向での規制を行うものといえます。

この場合、より効率的・実効的な規制ができる法分野がそれを担うべきです。

そして、実効性を確保するための機関として公正取引委員会がいいのか労働委員会がいいのか、あるいは厚生労働省の労働局のようなところがいいのか、法を執行する機関の実効性などを踏まえた上で政策を決定することになると思います。

各機関が競合する中で、労働法がより実効性のある仕組みを提供できていれば、その問題は労働法で引き受けることになるでしょうし、そうでなければ別の法で対応するという状況になってきていると思います。

10.質疑応答

質問者 複数就業先の業務のほかの総合評価に関する例で、就業先AとBという2つがあって、それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間の因果関係が認められないという部分です。この場合には、長時間労働の逸脱ができてしまうので何か対策について議論がされているのか、また、どういう場合に複数就業先と認められるのか教えていただきたいのが1つです。

もう1つは、過半数代表者の問題に対して複数化、常設化が提案されたということですが、それが2013年7月30日の報告書提案だとしますと、7年以上経っています。その後の何か動きがあれば教えていただきたいです。

荒木 1つ目のご質問点に関して、典型的な濫用事例が最近もありました。例えば、労働時間の複数事業場での通算を逃れるために別法人化して、通算しなくてすむようにする手法です。今まで同じ業種であれば上限規制ができたので、それを潜脱するために別事業主にして、それぞれでは時間外労働をしていないと。そういう法人格の濫用に該当する例では別法人とは見ないとして対処すべきと考えています。

そのような濫用事例ではない複数事業場の就労について、これまでは事業場が異なれば負荷の合算はしなかったところ、今回は負荷を総合評価しようとするものです。ただし、どう総合評価するかは難しい問題ですので、現在、専門家で検討が進められているところです。

2つ目のご質問の過半数代表者に関する2013年の提案は、あまり注目をされませんでした。以前は審議会などで従業員代表制について真剣に考えなければいけないのではと発言しても、労働組合側からは従業員代表制度は議論すべきでないとの反応が結構ありました。ところが、昨今は労働組合の皆様も従業員代表というものを真剣に考えないといけないと、雰囲気が変わってきたように思います。

ただ、具体的な議論が始まっているかというと、残念ながらそうではありません。

質問者 荒木先生の今の最大の関心領域と、それについて今後どういう方向が望ましいと考えていらっしゃるのかをぜひお聞きしたいと思います。

荒木 これまで正社員についてはいろいろな保護があったと思いますが、やはり非正規従業員については、人事管理は思考停止をしていたところがありました。それについて今、どんどん法改正が進んでいて、かなり展開があります。労働契約法ができて以降です。

そうすると、従業員代表制が確立されれば労働政策のメニューもずいぶん豊富化してくるのではないかと考えています。遠回りかもしれないけれども、これが労働法にとって次の大きな課題だろうと思っています。これは政策的な問題ですね。

もう1つは、制度対処アプローチのように、労働者ではないけれども、保護の必要な人たちが現に市場には存在していて、その方のためにふさわしい方法を一個一個考えていくこと。労働法が労働者だけではなく、就業する方々全体についての法の体系を提供するものに生まれ変わるということがあるかもしれませんので、将来的にはそういう方向も視野に入れて、どういう政策を展開していくかということに関心があります。

質問者 独禁法と労働法の交差に関して、実際の抵触場面をより詳しくご教示いただけますでしょうか。

荒木 例えばINAX事件がそうです。INAXのトイレを修理する人たちはカスタマーエンジニアという方々ですが、この方たちはINAXと業務処理請負契約という形で契約を結んでいます。全員独立事業者という立場でした。しかも契約の覚書には、労働法は適用されないことを了解するという条項まで入っていました。しかし、それにサインをして働いていたカスタマーエンジニアの方々が労働組合を作ったのです。これを独立自営業者の団体と見れば、そのような団体が自分たちの契約条件について取り決めをすると独禁法上違法のハードコアカルテルと見なされてしまいます。

しかし、労働者が個別の取引をしたら市場の底が抜けて、どんどん安売り競争になってしまいます。そこで、労働法では、市場の取引に委ねず労働条件の最下限を労働者が集まって団体を作り、労働条件の最下限を守るためのカルテルを結ぶことを認めています。これが労働組合であり労働協約です。

このカスタマーエンジニアは、まさに雇用類似の人になるのですが、事業者性もありますから独禁法上の事業者です。

独禁法上は協同組合の適用除外がありますが、この例外にあたらなければ違法になります。

そこで公正取引委員会『人材と競争政策に関する検討会報告書』(2018年)ではこのように2つの法が抵触する場合、労働法の適用がある以上、公正取引委員会は原則として問題とせず、2つの法律の調整を図っていくべきと述べられています。