病気休職・復職に関する近時の 裁判例の動向と分析(後編)

石﨑 由希子 ●Yukiko Ishizaki

石﨑 由希子 ●Yukiko Ishizaki

【略歴】

東京大学大学院法学政治学研究科

法曹養成専攻(法科大学院)

2009年~ 東京大学大学院法学政治学研究科 助教

2013年~ 横浜国立大学国際社会科学研究院 講師

2015年~ 横浜国立大学国際社会科学研究院 准教授

CONTENTS

前編 前月号掲載

1.はじめに

2.病気休職制度の設計

後編

3.休職事由の消滅(復職可能性判断)

4.リハビリ勤務(試し出勤)

5.おわりに

3.休職事由の消滅(復職可能性判断)

続いて、復職可能性(休職事由の消滅)に係る問題についてみていきます。

復職可能性は、休職期間満了による雇用終了(解雇・自然退職)との関係で主に争われます。休職事由が消滅していれば(復職が可能であれば)雇用が継続されるのに対し、休職事由が消滅していなければ(復職可能でなければ)雇用終了ということになります。

判断枠組み

休職事由をどう定めているかにもよりますが、復職可能性判断にあたり、通常は、「休職期間満了時までに従前の職務を通常程度行うことができる状態になっている」かどうかが問われます。休職期間満了時までに原則としてこのような状態になっていることが必要ですが、この原則については、様々な修正が図られています。

なお、ここでいう「通常程度」とは、健康時と同様の業務遂行が可能だということまでは求められません(アメックス事件・東京地判平26・11・26労判1112号47頁)。また、「従前の職務」とは、必ず休職直前に就いていた業務を指すというわけではなく、休職直前に業務軽減がなされているようなケースでは、労働契約上、本来通常行 うべき業務を意味します(独立行政法人N事件・東京地判平16・3・26労判876号56頁)。

(1)猶予の付与

a 相当期間内における回復見込みまず、裁判例の中には、休職満了時に100%治ってなくても、2、3カ月の期間をみることによって完全に復職が可能であったならば、休職事由の消滅が認められるという判断をしているものがあります(北産機工事件・札幌地判平11・9・21労判769号20頁)。これは休職期間が6カ月と比較的短いケースでした。

これに対して、綜企画設計事件(東京地判平28・9・28労判1189号84頁)は、1年6カ月休職し、3カ月休職延長がなされたケースです。同判決は、休職事由の消滅とは「基本的には従前の職務を通常程度に行うことができる状態にある場合をいう」としながら、「相当の期間内に作業遂行能力が通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込める場合を含む」という一般論を展開しました。この「相当の期間」とは、その他の裁判例も踏まえますと、おおむね数カ月くらいと想定されているのではないかと思われます(前掲独立行政法人N事件)。

b 暫定的な負担軽減、時間外労働免除

休職期間満了時に完治していないという場合に、例えば当分の間は軽い仕事をさせて、徐々に通常勤務に服させていくような配慮をすべきとする裁判例があります(エール・フランス事件・東京地判昭59・1・27労判423号23頁)。また、当初軽易な職務に就かせれば、程なく従前の職務を通常に行うことができると予測できる場合は、復 職を認めるべきであるとした裁判例もあります(前掲独立行政法人N 事件)。要するに、猶予を与えて、その猶予期間に暫定的に負担を軽減しなさいということです。

また、負担の軽減は、業務内容だけではなく、労働時間にも及びます。例えば、安全配慮義務として残業制限の配慮を求める裁判例も存在します(キヤノンソフト情報システム事件・大阪地判平20・1・25労判960号49頁)。

なお、「労働時間等見直しガイドライン」(平成20年3月、最終改正:平成30年10月)では、「病気休暇から復帰する労働者については、短時間勤務から始め、徐々に通常の勤務時間に戻すこと等円滑な職場復帰を支援するような労働時間等の設定を行うこと」が推奨されています。

(2)他業務への配置

次に、「従前の職務」という部分についても、一定の修正がなされています。a 職種に限定のない事案

復職判定のケースではありませんが、片山組事件の最高裁判決(最判平10・4・9判時1639号130頁)が、この問題に関して大きな影響を及ぼしています。この事件は、労働者がバセドウ病のために現場監督業務に従事できないが、事務作業だったら従事できるというなかで、会社が自宅治療命令を維持したということで、賃金請求をしたというケースです。

最高裁は、「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結をした場合」には、種々の事情に照らして、「当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供がある」という判示をしています。この判断枠組みが復職可能性の場面においても用いられています。

この配置の現実的可能性については、当面の間従前の職務に従事できないという場合に、一時的・暫定的な配置転換を想定していると読む余地もありました。

しかし、東海旅客鉄道(退職)事件(大阪地判平11・10・4労判771号25頁)では、後遺障害によって恒常的に従前業務に就けなくなったという労働者の事案で、片山組事件の最高裁判決の枠組みを参考にしつつ、配置可能な業務について検討すべきであるという規範が示され、配置可能な業務があったとして、自然退職の効力が否定されています。こうした裁判例を前提とすると、少なくとも職種を限定していないケースにおいては、従前業務への復帰可能性の有無にかかわらず、復職判定に当たって他業務への配置も検討する必要があると言えそうです。

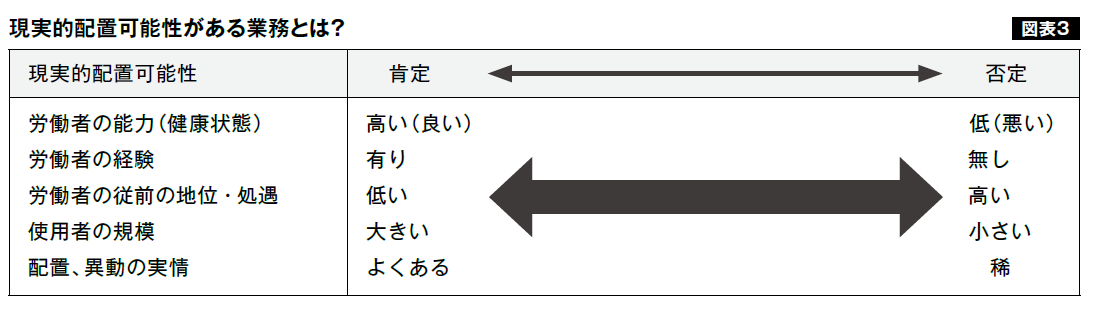

現実的配置可能性がある業務とは何か、ということですが、図表3 の各要素に照らして検討することになります。

片山組事件の差戻審判決(東京高判平11・4・27労判759号15頁)におきましては、現場仕事と現場仕事の合間に事務作業に従事するというローテーションが組まれていたことや原告労働者も事務作業の経験があることが、現実的配置可能性を肯定する要素として考慮されています。

その他の裁判例では、例えば、大企業であるということや給与水準がそこまで高くないということが、現実的配置可能性を肯定する要素として考慮された例があります第一興商事件・東京地判平24・12・25労判1068号5頁)。

これに対し、「総合職の3級」としての債務の本旨に従った履行の提供ができないといけないとして、復職が否定されたケースもあります(日本電気事件・東京地判平27・7・29労判1124号5頁。総合職としての業務においては対人折衝等の複雑な調整等にも堪え得る程度の精神状態が最低限必要となると判断するものとして、伊藤忠商事事件・東京地判平25・1・31労経速2185号3頁)。

b 職種に限定のある事案

職種に限定のあるケースにおいて、他業務への配置を検討する必要がないのかというのが次の問題です。

裁判例では、職種が限定されていたのだから、職種を変更して雇用を継続する義務はないと言い切っているものもあります(日本レストランエンタプライズ事件・東京高判平27・6・24労経速2255号27頁)。他方で、職種の限定を認めつつも、限定された中で調整の余地があったかを検討している事例もみられます(日本郵便(休職)事 件・東京地判平29・9・11労判1180号56頁〔結論において配置可能性は否定〕)。

なお、三菱重工業(名古屋航空宇宙システム製作所)事件(東京地判平28・1・26労経速2279号3頁)では、技能職として雇用された労働者の別事業所への現実的配置可能性が争われたという事案の下、結論としては配置可能性が否定されているものの、その際、事業所ごとに所管している製品が異なり、製品ごとに求められるスキルも異なることや異動の前例がないことなどが理由として挙げられています。

上記のほかにも、職種が限定されている事案の下、当事者の合理的意思解釈等を根拠として、他業務への配置可能性の検討を求める裁判例もあり、注意が必要です(東京エムケイ事件・東京地判平20・9・30労判975号12頁。カントラ事件・大阪高判平14・6・19労判839号47頁参照)。

更に、2013年の障害者雇用促進法改正により、合理的配慮の提供義務(同法第36条の3)が導入されたことか、障害のある労働者に対する合理的配慮が復職に際し要請される可能性もあります(前掲日本電気事件、O 公立大学法人(O 大学・准教授)事件・京都地判平28・3・29労判1146号65頁)。この際、私見では、職種が限定されているとしても、合理的配慮として、他業務への配置が求められる余地があると考えています(合理的配慮指針第4の1(2))。

c 勤務地・勤務場所が問題となる事案

「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」においては、メンタルヘルス事案では、新たな職場への適応には心理的負荷を伴い、再燃・再発リスクがあるので、「まずは元の職場への復帰」が原則であるとされています。

もっとも、元の職場での人間関係が原因でメンタルヘルス不調を発症したのに、そこに戻してしまうことになってしまいますと、やはり問題があります。ただし、不調の原因となる特定の人物がいる場合には、その人を指導係から外すとか、その人との接触を極力少なくする環境調整を行うことによって、原職復帰させることも考えられ得るところです(ワークスアプリケーションズ事件・東京地判平26・8・20労判1111号84頁)。

そうした中で、評価が難しいのが、前掲三菱重工業(名古屋航空宇宙システム製作所)事件です。このケースでは、初めて復職するに当たっては、本人に負荷を掛けず、周囲の理解やサポートを得るためにも、原職復帰が望ましく、またフルタイムに戻せるか判断するに当たっても、適切な判断を行うには、従前の勤務状況との比較が必要で、原職復帰が基本であると判示されています。「手引き」においては労働者自身の再発リスクから原職復帰がうたわれていたのですが、この裁判例では周囲のサポートを得るという観点や、通常勤務の可否の判定という会社側の事情から、原職復帰が基本という判断がされた点が注目されます。

またこのケースにおいて、原告労働者は、復職に当たって同居の家族による支援が不可欠であるとして、現住所から通勤可能な勤務場所への復職を求めましたが、裁判所は、それは家庭の問題であると一蹴しています。先ほど述べたように、この事件では、勤務地(事業所)とそこで求められるスキルが密接に結び付いているということもあり、結論としてこのような判断になってしまうこともやむを得ないかと思いますが、この部分の判示には若干疑問も残ります。ケースによっては、現住所から通勤可能な事業所への再配置が配慮として求められるということもあり得るのではないかという気もします。

日本ヒューレット・パッカード(休職期間満了)事件(東京高判平28・2・25労判1162号52頁)は、妄想性障害の労働者の休職期間満了退職のケースですが、その際に会社の作業環境が問題となっています。この会社ではフリーアドレス制で机が決まっていないという作業環境のため、復職させると、労働者が過去に嫌がらせを受けたとす る他の社員と接触する可能性があり、就労には障害があると指摘されています。そうであれば、在宅勤務(テレワーク)の形で復帰できないかということも問題となりましたが、このケースでは、在宅勤務であっても、社内外との調整や他の社員との共同作業が必要になるので、労働者の精神的健康だけではなく、他の同僚の精神的健康も配慮する必要があることを述べた上で、在宅勤務での復職可能性を否定しています。

在宅勤務が現実的に配置可能な勤務先となるか否かは、障害特性や程度によって異なります。自律的な労務遂行が困難だったり、長時間労働のリスクがあったりするようなケースでは配置可能性は否定されると思いますが、身だしなみや挨拶などのマナーが同僚・上司との衝突の原因となっているようなケースなどでは、在宅勤務の活用により復職が可能となる場合もあり得ると思います。

(3)恒常的な負担軽減、職場環境の整備

更に、「通常程度」という点についても修正を加え、負担軽減や職場環境の整備を求める裁判例があります。なお、私見では、(1)猶予の付与、(2)他業務への配置と、以下で述べる負担軽減措置を組み合わせた配慮が求められることもあり得ると考えています。a 合理的配慮の提供

前掲東海旅客鉄道(退職)事件では、身体障害によって従前の業務を十全にできなくなった場合に、健常者と同じ密度と速度の労務提供を要求すれば、できる仕事がなくなってしまうだろうということで、信義則を根拠とし、企業規模、社員の配置・異動の可能性、職務分担、変更の可能性から、能力に応じた職務の分担をさせる工夫をす るべきとしました。そして、重量物の取扱いを除外したり、複数の人員を配置したりといったやや重い配慮を使用者に求めています。

また、現行の障害者雇用促進法では、「過重な負担」にならない限りという留保付きではありますが、合理的配慮の提供が義務づけられていますので(同法第36条の3)、障害のある労働者に対しては、こうした恒常的な配慮が求められることになると思います。ここで、合理的配慮の対象となる「障害者」は、必ずしも雇用率制度の対象となるような手帳所持者に限られていない点に注意が必要です(同法第2条1号)。「精神障害者」については、手帳交付を受けている者のほか、統合失調症、そううつ病、てんかんにかかっている者で、症状が安定し、就労可能な状態にある者と定義されています(同法第2条6号、同施行規則第1条の4)。ここでいう症状の安定性や「障害者」の定義(同法第2条1号)のうち、「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け」という部分をいかに解するかという問題は残りますが、障害者雇用促進法上の障害者に当たれば、合理的配慮の対象となります。

b 処遇の引下げを伴う業務への配置

こうした形で恒常的な配慮が求められることになってきますと、場合によっては対価である給与等との関係で不均衡が生じることがあり得ます。不均衡が著しい場合については、合理的配慮を免れる事情としての「過重な負」に当たるという判断も当然あり得るところと思います。他方で、雇用継続に向けた配慮の1つの在り方とし、処 遇を引き下げた上で軽い業務に就けるといった対応をとることも考えられます。

処遇の引下げに関して、裁判例は、無制限にできるものではなく、職歴、業績、過去の昇給経過を考慮し、適切な範囲にとどまることなどを要請しています(オリエンタルモーター(賃金減額)事件・東京高判平19・4・26労判940号33頁)。

その後の裁判例をみてみると、一心屋事件(東京地判平30・7・27労判1213号72頁)におきましては、配慮目的での勤務内容の変更に伴って職務に対応する手当の支給が廃止されることも(従前業務と手当支給との間の関連性によっては)許容されることがあり得る、ということを述べています(ただし、同事案において否定)。また、一 般財団法人あんしん財団事件(東京高判平31・3・14労判1205号28頁)では、役職の負担を減らして復職させる、それに伴って管理職としての処遇から落ちることになるのですが、これは人事権の濫用に当たらないという判断がされています。

他方、処遇を引き下げた上での再配置を検討する義務があるのかという点については、更に検討が必要です。この点、それは現実的に困難であったとしてこれを否定した裁判例もあります(帝人ファーマ事件・大阪地判平26・7・18労判ジャーナル32号31頁)。

処遇を引き下げた上での再配置が求められるとすれば、他業務への配置可能性は非常に広がることになりますが、他方で、処遇の引下げを伴うという面も踏まえますと、常にこうした配置可能性を検討する義務を使用者側が負うとは考えにくいところです。ただし、具体的な交渉過程の中で処遇引下げを前提とする再配置を労働者が希望 するようなケースにおいては、こうした再配置の現実的可能性の検討が求められる場合もあると考えます。

その場合でも、気を付けなければならないのは、処遇の引下げが「障害者」に対する差別的取扱い(障害者雇用促進法第35条)に当たると判断されるリスクもあるということです。合理的配慮の提供については明文上、その意向を十分に尊重すべきことが規定されていますが(同法第36条の4)、労働者の意向を踏まえた上で、慎重に対応する必要があるでしょう。

主張立証責任

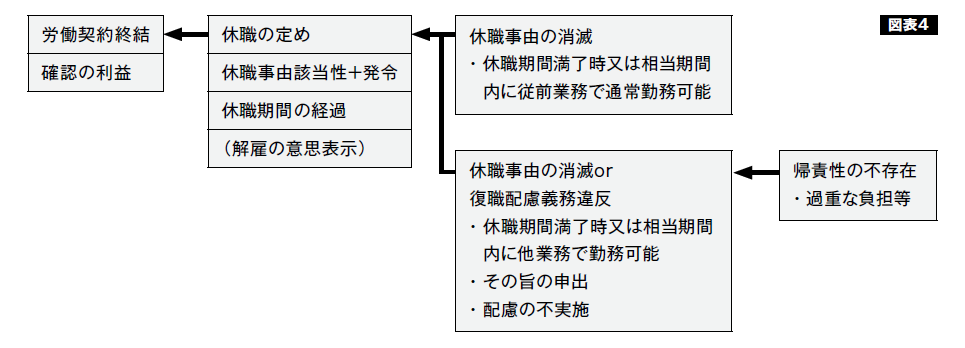

近時の裁判例では、休職事由の消滅については、休職制度の解雇猶予機能や健康情報を労働者が保有していること等も踏まえて、基本的に、労働者側に主張立証責任があると捉える傾向がみられます(前掲綜企画設計事件、前掲伊藤忠商事事件)。では、使用者側は労働者が主張立証するのを待っていればいいかというと、必ずしもそうではありません。前掲第一興商事件でも、特に他業務への配置可能性が問題となる場面では、配置や移動の実情といったような事情は労働者が立証し尽くすのは現実問題として困難とし、休職事由の消滅について事実上の推定を認めています。事実上 の推定を認めるかはともかくとしても、使用者側も配置可能性(が無いこと)はきちんと立証をする必要があります。図表4 のダイアグラムは、あくまで私見に基づくものですけれども、特に他の業務への配置などが問題となるケースにおきましては、使用者側にも「帰責性がないこと」の主張立証が求められると捉えておくことが適切では ないかと考えています。

ここで重要になってくるのが、医学的見地からの客観的な復職判定です。こういった客観的な判断を行わない場合や、労働者との話合いなどの誠実な対応を尽くさない場合には、使用者の不利に斟酌される可能性があります名港陸運事件・名古屋地判平30・1・31労判1182号38頁)。実際、誠実な対応が尽くされていないケースでは、使用 者側に多少の負担が生じるとしても、現実的な再配置可能性ありと認められる傾向があります(前掲東海旅客鉄道(退職)事件、前掲第一興商事件)。

4.リハビリ勤務(試し出勤)

リハビリ勤務(試し出勤)の類型

リハビリ勤務(試し出勤)と呼ばれるものの中には、複数のパターンがあります。

(α)復職後、通常勤務に戻るまでの相当期間において軽易な業務に従事させて通常勤務に戻していくタイプや、(β)復職前、休職期間中に軽易な業務に従事させて復職可能性を判定するというタイプ、更に、(γ)復職に際し、労働条件の不利益変更が行われており、回復を条件に労働条件を元に戻すという、条件が付されているというタイプです。このように、リハビリ勤務には、復職前(β)・復職後(α・γ)のいずれか、又は双方において実施されるものであることを、まずは確認しておきたいと思います。また、(γ)タイプを実施するに際して、後述のように、就業規則の最低基準効(労契法第12条)に留意する必要があります。このうち難しいのが、(β)の場合の契約関係です。

まず、当該労働者と当該使用者との間に2本の契約関係があるという構成が考えられます。つまり、従前の労働契約は存続しているが、休職により労務提供義務や賃金支払義務は停止した状態にあり、他方、リハビリ勤務を目的とする別個の労働契約ないしリハビリテーション提供契約が別途成立しているという構成です。

これに対し、従前の労働契約は終了しているが、回復によって従前の労働契約を再開することを条件とするような別の労働契約ないし特別のリハビリテーション提供契約が成立しているという構成も考えられます。

リハビリ勤務に伴う紛争事例

(1)リハビリ勤務の従事による復職の可否(β)型のリハビリ勤務(試し出勤)に従事したことをもって、労働者側はもう完全に復帰したと思ってしまい、復職したはずなのに解雇・自然退職とされたとして、紛争になるケースがあります。特に、休職期間を延長してリハビリ勤務(試し出勤)を行うというケースでは、紛争が生じやすくなります。

裁判例では、リハビリ勤務(試し出勤)がどういう位置付けで行われたのかについての当事者の認識を踏まえながら判断する傾向が見られます(西濃シェンカー事件・東京地判平22・3・18労判1011号73頁、前掲綜企画設計事件)。紛争予防の観点からは、リハビリ出勤を開始するに当たって、休職が終わっているのか、それとも、休職期 間中に行っているものであって期間満了時に退職可能性があるのかということを、明確にしておく必要があります。

(2)リハビリ勤務期間中の労働条件

Chubb 損害保険事件(東京地判平29・5・31労判1166号42頁)は、労働者の同意を得てリハビリ勤務としての就業を再開、しかし、7カ月のリハビリ勤務期間中は基本給を1割減額していたというケースです。同意を得ているので、減額は基本的に相当とされているのですが、約4カ月経過後については、通常勤務が可能だったということで、人事上の裁量権を逸脱した違法な措置であるという判断が示されています。

裁判所は、このケースを(γ)型と捉えた上で、賃金減額の効力を判断しているようです。しかし、会社側の主張や休職期間中も有給(給与の9割)だったという規定を踏まえますと、(β)型で2本の契約が走っていたと捉える方が法律の構成としては適切だったのではないかとも思われます。このように構成したとしても、裁判例がいうように一定時期以降は通常勤務可能な程度に回復していて、かつ履行の提供の申出をしていたとするならば、債務の本旨に従った履行の提供はあるわけですので、受領拒絶について会社の帰責性ありで賃金請求権発生(民法第536条2項)とみることは可能です。

他方、(γ)型と捉えると、しかし、就業規則の最低基準効(労契法第12条)との関係で、基本給減額が本当に許されるのかという疑問が生じます。リハビリ勤務を実施する合意が、全体として労働者にとって有利な合意(労契法第7条但書)として捉えられる余地はありますが、そのような解釈が適切か慎重な検討が必要です。

なお、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」におきましては、リハビリ出勤について、復職判定を目的とすることを踏まえて、その目的を達成するために必要な時間帯・態様、時期・期間に限るべきであり、いたずらに長期にわたることは避けるべきことが書かれています。

(3)リハビリ勤務に対する労働関係法令の適用

(β)型のリハビリ勤務期間中に無給の合意がされていたというケースの下、労働関係法令(最低賃金法)の適用可能性が争われた裁判例があります。

NHK(名古屋放送局)事件(名古屋高判平30・6・26労判1189号51頁)では、6カ月という比較的長い期間にわたって段階的に復帰するという計画が組まれていました。後半の段階では従前とかなり近い業務が行われていて、制作に関与したニュースが放映されるなど、リハビリ勤務の成果を会社側が享受していると評価されるケースです。 裁判所は、労基法第11条の「労働」に当たるのだから、無給の合意があっても最低賃金の適用があると判断しました。

しかし、私見では、リハビリ勤務における契約関係が労働契約に当たるのかどうか、すなわち、リハビリ勤務に従事する者が「使用される者で、賃金を支払われる者」(労基法第9条)に当たるかどうかを問題とし、無給の合意があるということにより、「賃金を支払われる者」に当たらないのではないか、という点についての検討が必要であったのではないかと思われます。

この点、搾取的・強制的な労働で無給になっているというケースでは、労働契約性を認め、最低賃金法の適用の対象にすべきと思います。しかし、果たしてこの事件がそうしたケースだったかといえば、やや疑問であるように思われます。更に、期間中に別途傷病手当や付加給付が健保から出ていたことも踏まえますと、最低賃金法の適用を認める必要性も低かったようにも思います。

いずれにしても、こうした判決があることを踏まえると、無給あるいは最低賃金以下の報酬でのリハビリ出勤を実施するのであれば、通常勤務とは異なる勤務内容とすることや、成果物の利用を避けることが必要です。また、6カ月というリハビリ勤務期間が長すぎると捉えられた可能性も踏まえると、これよりも短い期間の設定とすることが必要になってくるのではないかと思われます。

また、リハビリ勤務の開始に当たっては、労働者の同意を得ること、そして、安全配慮義務(労契法第5条)との関係では、リハビリ勤務によって傷病が増悪することがないよう、リハビリ勤務の開始について、医師の判断を得ることも重要といえます。

5.おわりに

病気休職・復職に係る対応をするに際して重要なのは、明確なルールを設定・周知すること、その上で産業保健職、医師、両立支援コーディネーターなどの関与も得た上で、労働者ときちんとコミュニケーションをとることです。

また、厚生労働省は、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」等において、主治医の意見を求める際の様式例なども提示していますので、こうした書式を必要に応じて活用していくことも重要と考えています。