脳科学から見た紛争解決

鈴木 仁志 Hitoshi Suzuki(49期)

鈴木 仁志 Hitoshi Suzuki(49期)

東京弁護士会会員

【略歴】

1997年 弁護士登録

2000年 東京弁護士会司法研究基金対象者(米国にてADR研究)

2002年 Harvard Law School Negotiation Workshop 修了

2004年 東海大学法科大学院非常勤講師(ADR、民法特論)

2007年 東海大学法科大学院特任教授(ADR、現代民事法等)(~2015年)

2007年 選択型実務修習講師(裁判外紛争解決)(~現在)

2010年 『和解する脳』(講談社)上梓(池谷裕二東京大学教授との共著)

CONTENTS

- Introduction

- 和解の一般理論

- 「情」への配慮

- 不公正感と「理」の活用

- 詰めの段階-情動への配慮(相対的な快)と粘り強さ

- 結び

1.Introduction

本日は、「脳科学から見た紛争解決」というテーマで、脳(brain)と紛争解決(ADR)を結び付ける試みについてお話をしたいと思います。

具体的には、前半で脳科学等の知見を参考にして得られる一般理論の仮説についてお話しし、後半でそこから得られる和解技術の具体的な方法論についてお話ししたいと思います。

2.和解の一般理論

1.紛争とは何か

伝統的な定義からすると、紛争とは、「各当事者が他の当事者の欲求と両立できない一つの位置を占めようと欲求している競争状況」であるとされています。

しかし、実際には、単に両立できないものを互いに欲し合う、というだけではなく、これ以上我慢できない、許せないという形で、不快情動が許容範囲を超えているという状況がたいていの紛争にはあると思います。このため、情動をどう扱うかということを主題に据えることなく、合理的な当事者を想定して理詰めで解決しようという発想だけでは、合意による紛争解決にはつながらないのではないか、というのが私の問題意識となっています。

2.和解とは何か

和解というのは、両当事者が同じ解決案に合意することであって、自発的な意思決定が合致するということですから、「納得」という一種の感情、心理状態の問題です。そこで、人間の脳という情報処理装置がどのような機序で感情を生じさせ、どのような原理で意思決定というアウトプット(出力)を行うのかということを見ていきたいと思います。

3.意思決定の原理

(1)脳の機能分化

意思決定の原理を探る前に、脳の構造がどうなっているかを大まかに見ていきます。

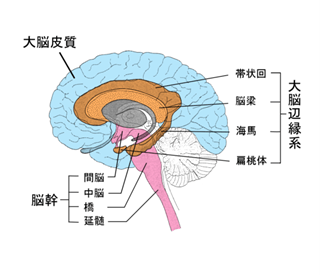

上の図は、脳幹、大脳辺縁系、大脳皮質という3層構造を示すものです。この3層構造は、だいたいの動物に共通しているといわれていて、3段重ねのアイスクリームに例えられることもあります。まず1段目のアイスクリームに相当する脳幹が発達して、その上に2段目の大脳辺縁系のアイスクリームが乗って、最後に3段目のアイスクリームの大脳皮質が発達するという順序になっていて、ベースにある1段目の脳幹の構造は、多くの動物に共通しています。

1段目の脳幹の部分は、爬虫類脳(トカゲ脳)と呼ばれることもあり、生命維持・種の保存に必要な基本的な活動をつかさどる部分です。呼吸や脈拍、食欲、性欲、闘争行動などの基本本能に関係があります。2段目の大脳辺縁系は、情動の中枢であり、ネズミなどの原始哺乳類にも顕著な発達が見られる部分です。3段目の大脳皮質は、ヒトやサル、イルカなどに顕著な発達が見られる部分で、学習、計画、比較衡量のような「理」の作用をつかさどる部分です。

(2)相対的な価値判断

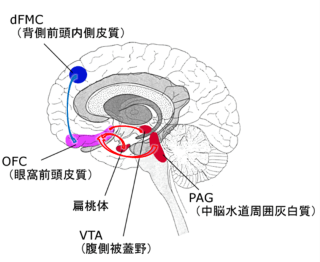

動物が闘争をする場合には、脳幹の中のPAG(中脳水道周囲灰白質)という部分が激しく発火*1(興奮)し、強烈な不快感が生じるといわれています。また、不安のような不快な情動は、大脳辺縁系の扁桃体という部分が刺激されて生じるとされています。逆に快感を覚える部分も大脳辺縁系にあって、その中のVTA(腹側被蓋野)という部分を刺激されると非常に気持ちが良くなります。

動物が闘争をする場合には、脳幹の中のPAG(中脳水道周囲灰白質)という部分が激しく発火*1(興奮)し、強烈な不快感が生じるといわれています。また、不安のような不快な情動は、大脳辺縁系の扁桃体という部分が刺激されて生じるとされています。逆に快感を覚える部分も大脳辺縁系にあって、その中のVTA(腹側被蓋野)という部分を刺激されると非常に気持ちが良くなります。

これらの情報を取りまとめているのが、OFC(眼窩前頭皮質)という脳部位だといわれています。OFC は目の上から額の辺りの裏側にある前頭前野という部分にあります。OFC は、いわば天びんのような働きをしていて、本能の中枢の脳幹や、情動の中枢の大脳辺縁系(特に扁桃体やVTA)、意識的に計算や計画などを行って実行する前頭前皮質[特に自由否定を扱うdFMC(背側前頭内側皮質)]など、いろいろなところから入ってくる情報を重み付けして、相対的な価値判断をし、一番「重い」ところに出力すると考えられています。

*1:神経科学では、神経細胞の膜電位が負から正に逆転しスパイク(インパルス)様に急上昇して活動電位に達することを「発火」(firing)と表現します。

(3)「情」の優位性

「理」の作用と「情」の作用を比較すると、「情」の作用の方がはるかに強いといわれています。なぜかというと、情動は生きるか死ぬかということに直接関係してくるからです。

そもそも情動というものは、全ての生物の基本的な生き残り戦略で、危険なものを回避し、有益なものを取り込むための機構として発達してきたといわれています。危険なものは不快に、有益なものは快に感じるようにして、自動的に生存確率を上げる、そういう生存・繁殖の根源的な機構ですから、その指令の支配力は非常に強いということです。アイスクリームの3段目で最後に発達してきた「理」の機構に比べて、はるかに根深くて強いといわれています。このため、情動の指令に反するような意思決定というのはなかなか出力されません。そこで、合意で解決する場合には、「情」の面に最大限の配慮をすることが肝要ということになります(Emotion-based Negotiation)。

4.和解の基本原理-相対的な快

和解の基本原理紛争というのは、それ自体が非常に不快なものですから、それを和解という形で終わらせるためには、少なくともその和解案によって解決した方が他の選択肢(解決しないことを含みます)よりはまだマシだというような相対的な快感が必要になります。これがないと、和解したいという欲求は出てきません。この和解案で解決するということの相対的な快感がわずかでも不快感を上回らない限り、人間の脳は和解という選択をしないということです。

したがって、まず紛争に伴う強烈な不快感を緩和し、少しずつ鎮静化させる必要があります。これをしない限り、合意での解決の入口に立つことは難しいと思います。

他方、ただ単に話を聞いてあげて対話をさせて、それで当事者の気持ちが和らいできたというだけでは、最終的な解決にはなかなかつながらないと思います。真に納得感のある解決を行うには、それが「理」にかなった解決であることを両当事者に理解してもらう必要があり、最終的には法的な合意を形成しなければならないわけですから、法律家の「理」による支援というものが非常に重要な位置を占めることになります。

このため、まず不快情動を緩和し、解決することの快情動を支援して、その後に相対的な快を感じられるような「理」を提示していくことによって、和解したいとの欲求が自然に生じるよう目指すことが肝要であろうと思います。

3.「情」への配慮

1.紛争に伴う不快情動

(1)総論

紛争に伴う不快情動とは具体的にどのようなものかみていきたいと思います。

まず、紛争というものはいわば喧嘩のような状態ですから、闘争本能に火がついているという面があります。

次に、当事者間の関係性が破綻し、関係欲求が傷ついているという面があります。また、自分の主張が相手に受け入れられない状態が続き、自尊心も傷ついています。

さらに、相手方に対して「ずるいじゃないか」「汚いじゃないか」という不公正感を抱いています。

こういうものが紛争に伴う主な不快情動として考えられます。

(2)闘争本能-怒り、攻撃性

紛争に伴う不快情動の一つである闘争本能は、動物が生き残るために必要不可欠な本能です。野生動物の世界では、天敵などと出会ってしまったらどうしても戦わざるを得ない場面がありますので、闘争本能は生き残るために必要です。そのような一触即発の状態になって闘争本能が燃え盛っているときには、脳幹のPAG と扁桃体中心核が発火(興奮)しますが、特にPAG が激しく発火します。その他の脳部位はほとんど使われていません。

脳幹は、先ほど申し上げたとおり、爬虫類脳です。いわばトカゲの脳です。つまり、攻撃性に火がついて怒っている人というのは、ほとんどトカゲの脳しか使っていないのです。人間の脳は、「理」をつかさどる巨大な前頭前野を持っていますが、それを使っていない状態です。このような状態の人に法を説いて意味があるだろうか、理屈が通用するだろうか、ということになります。

しかも、ただ理屈が通じないだけではなく、そのときに使った理屈は強烈な不快情動と一緒に記憶庫にしまわれてしまいます。これは連合記憶といいますが、不快感と同時に存在するものは、それも不快であるというように結び付けて記憶されます。このように、記憶の連合が起こるので、強烈な不快感を覚えているときに言われた理屈は、不愉快なものとして頭の中に刻まれてしまいます。このため、その同じ理屈を後でもう1回提示されても、その人の脳はその理屈と一緒に不愉快な情動まで記憶庫から取り出して、その理屈自体を不愉快と感じてしまうのです。したがって、感情が燃え盛っていて不快情動と連合されてしまうようなタイミングで説得力のある理屈を使ってしまうと、今後その理屈が使えなくなってしまいます。

そこで、ぐっとこらえて、そういうタイミングでは法的な理屈で説得しようとしないように注意する必要があります。当事者や依頼者がとても怒っているときに、「でも法はこうなっているんですよ」「その主張は通りませんよ」というような話をしてしまうと、怒りに火をつけてしまうだけでなく、そのときに説明した法の考え方はもう受け付けられなくなってしまいます。しまいには、「法律が間違っている」「先生がおかしいのではないか」という形で、逆にこちらが攻撃されてしまうこともあり得ます。弁護士としては、「理」こそが切り札ですから、そういうタイミングで大事な理屈のカードを切ってしまってはもったいないのです。

ただし、この闘争本能というのは、一過性のもので、長時間は続かないといわれています。なぜなら、動物にとって闘争本能を燃え盛らせている状況は非常にリスキーであって、死に直結しかねないからです。動物の世界では、天敵が近付いてきたときにまずどうするかというと、見つからずに天敵が通り過ぎてくれるのが一番よいですから、固まって動かなくなる、不動化する(freeze)といわれています。それでも見つかってしまった場合は、逃げる(flight)。それでも追いつかれてしまった場合に初めて闘争(fight)するわけです。

このfreeze、flight、fight という3つのFが身を守るための基本戦略であって、闘争というのは最後の手段なのです。闘えば命を落とすかもしれず、生き残れたとしても、大量のエネルギーを消費し、けがを負ったり疲弊したりして、弱っているところを他の動物に襲われてしまうかもしれないので、リスクが極めて高くなります。このように、闘争という手段は非常にリスキーなので、闘争本能は 長続きしないようになっていて、もし隙ができればまた逃げて、不動化して隠れるという形で生き残りを図るようなシステムになっています。闘争本能というのは、ずっと燃え盛っているわけではなく、一過性の最終手段だということです。

このため、闘争本能を更に刺激するような要素を減らしていけば、時間とともに自然に鎮まっていきます。ただ、一度燃え盛ってしまうと少なくともその日の期日は無駄になってしまうので、調停・あっせんを行う場合は、できる限り怒りを増幅させないように慎重に進めることが肝要だと思います。

(3)闘争本能-怒り、攻撃性

次に、関係欲求(受容欲求)と自尊心についてお話をしたいと思います。

関係欲求(受容欲求)というのは、人間が社会的な動物であることから生来的に備わっている欲求だといわれています。ヒトは社会に所属してその構成員として全体で生存確率を上げている社会的動物ですので、群れから外れてしまうということ自体が非常に怖いわけです。群れから外れると、もう死ぬかもしれない、原始のサバンナの世界などを想像していただきたいのですが、群れから外れて取り残された個体は、いつ死んでもおかしくありません。天敵に狙われたら、もうそれまでですから、群れに帰属していたい、という関係欲求は非常に強いものがあるわけです。

人間の関係欲求がどれほど強いかを示す実例があります。かつてドイツで乳児を人と会わせないという実験が行われたことがあるそうです。今ではこういった実験は絶対にしてはいけないのですが、乳児は誰とも接触しなくても言葉を話し始めるか、ということを検証する目的で、生理的な欲求は完璧に満たすが人とは会わせないという環境に乳児を置くという実験が行われたというのです。実験の結果、赤ちゃんたちはどうなったでしょうか。悲惨なことに、乳児は全員死んでしまったそうです。嬰児たちは、人との関係性がないというだけで、生きていくことができなかったのです。

人との関係性というものは、人間にとって極めて根源的なものだということです。したがって、他人との関係性が壊れるということに対して、脳は大きな恐怖を覚えるわけです。

実際に、自分が仲間外れにされるようなシチュエーションのストーリーをバーチャルで見ている人の脳の画像をMRIで撮ってみると、痛覚系の回路が活性化していることが確認されるそうです。つまり、仲間外れにされるということは、本当に痛いのです。単に比喩的に痛みを感じると表現されているわけではなくて、実際に痛いと感じる脳の回路が活性化されているということです。このため、人を孤立させるようないじめや村八分というものは、非常に苛酷なものになります。

次に自尊心に関してお話をします。紛争では相手方と言い争いになり、自分の主張が受け入れられずに自尊心が傷つく場面が出てきます。自尊心が傷つけられるとどういう反応が起こるかというと、防衛機制(defense mechanism)が働いて、相手を否定することによって精神のバランスを取り戻そうとするといわれています。普段は非常に理性的な人であっても、紛争の相手方のことを言い始めると非常に口が悪くなるということはよくあります。こういうことは誰にでも起こり得ることですので、口汚い傾向のある人だと決めつけず、紛争になれば誰しもそういう形でバランスを取ろうとする傾向があるということをあらかじめ予備知識として持っておいた方がよいのではないかと思います。

このように、関係欲求が破綻する、自尊心が傷つくという状態に至ると、脳は生きるか死ぬかという問題だと認識します。ホモ・サピエンスが進化する過程で、遺伝子自体はほとんど変わっていませんので、社会の他の構成員との関係性が破綻すると、群れから外れるかもしれない、いつ死んでもおかしくない、と脳が感じてしまうわけです。

そこで、その人の脳に対して、「大丈夫ですよ」「今は死ぬような状況ではないですよ」「今ここであなたの話を聞く人がいますよ」「あなたのお話を尊重しますよ」ということを伝えてあげる必要があります。これは調停人*2の役割になります。

紛争の相手方が癒してくれるはずはないので、調停人が真摯に双方の話を聞いて、孤立感を与えないようにし、尊重されているという感覚を醸成して、お互いの気持ちを少しずつ癒すようにするという姿勢が肝要だと思います。

*2:本稿では、弁護士会ADRの調停人・あっせん人のほか、他の民間ADRの調停人や裁判所の調停委員等を含む「mediator」の意味で「調停人」との語を用いています。

2.具体的対応

(1)受容(傾聴)

具体的にどうすればよいのかというと、ここはカウンセリングの理論とかなり共通するものがあり、話をよく聞いて受容する、傾聴するということが中心になります。当事者は感情が燃え盛って抑えられない状態にあるので、まずは話を聞き、思いを吐き出させてあげて、感情が鎮静化していくのを待ちます。

闘争本能は、先ほど申し上げたように一過性のものという側面があるので、聞いてあげて吐き出させてあげると、だんだんと自然に落ち着いていきます。関係欲求、自尊心についても、関係性が破綻していて受容されていない、自分が尊重されていないという感覚が不快感の原因になっているので、誰かが受け入れてあげて、尊重してあげるということが必要になります。

そして、受容するためには心情に共感することが肝要です。これはあくまでも気持ち・心情に共感してあげるということであって、言い分の内容に同調するというわけではありません。内容に同調したと思われてしまうと、「私の主張に賛成だと言ったではないですか」というクレームを後で受け、信頼関係を失ってしまう可能性もあります。

ですから、内容に関しては、そう簡単には同調できません。「あなたがそういう気持ちになっているその心情はよく分かりますよ」という形で、心情に共感してあげるということです。

(2)傾聴の具体的方法

心情に共感して聞いてあげるためには、言葉を使うというよりも、非言語のコミュニケーションで共感の姿勢を示していくことが肝要です。表情や五感を読み取る人間のセンサーというのは非常に鋭敏にできていて、非言語のコミュニケーションで十分に伝わります。むしろ、言葉での表現が多すぎると軽くなってしまい、信用性が薄れる可能性もあるので、非言語のコミュニケーションを駆使して、「共感していますよ」「よく聞いていますよ」ということを伝えるようにします。

具体的にどうすればよいかというと、目の雰囲気や表情、少し前のめりになった体の傾きなどを使って真剣に聞いているという姿勢を示し、軽くうなずきながらメモを取るということがよいと思います。あまり強くうんうんとうなずいてしまうと、あたかも内容を認めているかのように見えてしまうので、軽くうなずくにとどめます。そして、一生懸命メモを取るようにします。例えば、病院に行ってドクターにいろいろ症状を説明しているのに、ドクターがそれを全然カルテに書いてくれないと、心配になると思います。逆に、一生懸命メモを取ってもらえると、それだけでよく聞いているということが伝わります。

私がエクスターンで見てきたアメリカの調停事務所(mediation office)の先生は、非常にそのあたりが上手でした。その先生は、適宜当事者の顔を見ながら、本当に一生懸命にメモを取っていました。さらに、第1回目の期日に入る前に、きちんと全部の提出書面にマーカーで線を引いたり、書き込みをしたりして、それを当事者に見えるように置いていました。その先生に聞きましたら、意識的にそのようにしているとおっしゃっていました。そうすることで、私の書面に線を引いてくれている、先生は本当に読み込んできているという感じで、それがちらっと見えるだけでも、真剣に話を聞いてくれているということが伝わるわけです。これも広い意味での「傾聴」といえるかもしれません。

なお、「オウム返し」が傾聴の技法として推奨されることがありますが、やや疑問があります。オウム返しというのは、相手が言ったことをそのまま同じに返すという会話の技法です。話し手から「こういうことでつらかったのです」と言われたら、「そういうことでつらかったのですね」と返し、「憤りを禁じ得ません」と言われたら、「憤りを禁じ得ないのですね」と返すことをオウム返しといいますが、逆効果だといわれている面もあります。インターネットで「オウム返し」で検索をすると、「不愉快」「失礼」などの語が出てくる場合があります。「オウム返しをされると話したくなくなる」というものも出てきます。「何であなたは私の言ったことをそのまま返すのですかと聞いてみたらよい」「オウム返しにオウム返しをしてみて、相手方の反応を見たらよい、ほら嫌でしょう」というような対抗策まで書かれています。オウム返しというのは、少し使う分には効果的な面もあるかもしれませんが、機械的な印象を与えたり、馬鹿にしているような印象を与えたりする恐れもあるので、一般化して多用することには注意を要します。

むしろ、傾聴の技法として言語コミュニケーションを使うのであれば、要約するという方法がよいのではないかと私は思います。要約というのは、話の内容を理解して、その根底にある、一番強調

したい部分をピックアップしてあげる作業です。話を理解していないと要約はできません。このため、要約がうまくできたときには、「そうなんです、それが一番言いたかったのです」「よく分かってくださいました」と言って共感してもらえることが多いと感じています。

3.小括

ここまでが、紛争解決の前半のステージで気を付けるべきことになります。

十分に話を聞いてあげることで当事者の感情が鎮静化され、当事者が冷静になって理性的な心理状態になってくると、理屈の話ができるようになります。そうなってから「理」を使えば、すっと頭に入っていくので、そういう状態になるような下地を作ることが、前半では肝要だということです。

4.不公正感と「理」の活用

1.紛争の原因

続いて、紛争で本質的に一番問題となる「不公正感」という不快情動についてお話しします。

不公正感という感情は、紛争の結果として出てくるだけでなく、むしろ「ずるいではないか」「汚いではないか」という不公正感が紛争の原因になっているとも考えられます。

このため、不公正感というものにどう対応していくかということが、紛争解決では極めて重要な問題になってきます。不公正感という感情について紛争解決の世界で語られることはほとんどないようですが、私は極めて重要な観点ではないかと思っています。

2.不公正感の起源-互恵的利他性

不公正感は、人間の持っている互恵的利他性(reciprocal altruism)という性質によって導かれる感情だといわれています。互恵的利他性というのは、進化生物学の言葉で、最後はお互いのためになるように、他者のためにしてあげることであって、いわば「恩返しの裏付けのある助け合い」です。本来、生存競争の世界において生き物が他の個体に食べ物をあげてしまったら、普通は自分にとってマイナスになり、生存確率を下げてしまいます。ところが、ある特定の条件がそろうと、巡り巡って自分の生き残りにプラスになるという関係が成立するといわれています。これは進化生物学上、非常に有力な主張です。

例えば、オオカミ4頭で1頭の大きなシカを襲う場合、この4頭の協力行動は利他行動ではなく、直接自分のためになるから協力しているだけですが、人間は、今自分の手元にある肉をほかの個体にあげてしまうというような利他行動を取ることがあります。これはどうしてかというと、例えば1頭の大きな獲物を原始のホモ・サピエンスが獲った場合、食べきれないで余らせてしまうかもしれませんが、そのときにその肉を他者にも分けてあげて、後で今度は自分が獲物を獲れずにお腹をすかしているときに恩返しをしてもらえるという関係が成り立つならば、どちらも助かることになるからです。このような関係が成り立つようになると、人に食べ物をあげてしまうという利他行動が、実は自分の生き残りを助けることになるわけです。

ただ、そういう関係性が成り立つには、かなり高度な認知能力が必要だといわれています。まず助けてくれた人や助けてくれたことをずっと覚えていられる認知能力が必要で、個体を識別したり個々の行動を記憶したりする能力が必要です。また、恩を受けたときに「ありがたい」という感謝の気持ちが生じて、恩を返さないと落ち着かない、自己嫌悪になるという感情が備わることも必要です。さらに、恩を返さない人に対して不愉快に思う感情、ずるい、汚いと思う不公正感という感情も必要です。これが備わらないと、裏切りを防止することができず、お人好しの側の利他行動は淘汰されてしまいます。

これらの能力や感情が備わると、社会全体で「恩返しの裏付けのある助け合い」が循環するようになって、その種が全体として生き残りの確率を高めることになります。

3.裏切り(非返報行為)と不公正感

このように、ヒトは互恵的利他性によって生存確率を上げてきた種ですので、恩を受けているのに返さない裏切り行為・非返報行為に対しては不快情動を覚えることになります。これが不公正感です。

このように、ヒトは互恵的利他性によって生存確率を上げてきた種ですので、恩を受けているのに返さない裏切り行為・非返報行為に対しては不快情動を覚えることになります。これが不公正感です。

不公正感は、もらった分よりも少なく返そうとする「ケチ」、欲しがるばかりで自分は全然返さない「たかり」、何かと理屈をつけては返さない「ごまかし」、返すふりをして最初からだまし取る「詐欺」というような行為に対して覚える感情です。

ただ、紛争の場面では、このような悪意のある場合だけではなくて、どちらも悪い人ではないにもかかわらず、双方の認識の違いによってお互いに相手の行為をずるく感じてしまうということもあり得ます。

そこで、このようにして当事者に生じた不公正感を取り去ってあげるということが紛争解決では必要になってきます。このような不公正感は、話を聞いてあげるだけではなくならないので、それだけでは紛争の原因は解消されません。

したがって、「理」を活用して不公正感を取り去るアクションを積極的に起こしていく必要があります。

4.不公正感の緩和

(1)互恵性の回復-相互利益(ウィン・ウィン)と別席手続

不公正感を緩和するにはどうすればよいかというと、当然ですが、互恵性が崩れたことで、不公正だ、ずるい、と感じているわけですから、互恵性を回復してあげるようにすればよいのです。お互いのためになる相互利益案を第三者が間に入ってあっ旋してあげれば、互恵性を破られたという双方の思いが緩和されていくことになります。

ですから、ウィン・ウィンを目指すというのは、和解を検討する以上、当たり前の話であって、特別な標語にするまでもなく、その方向性自体は当然の話です。

ところが、そのウィン・ウィンの相互利益案を作ることは容易ではありません。両当事者の隠れた本音(hidden interests)を探らなければなりませんので、これが難しいのです。ウィン・ウィンでお互いのそれぞれの本音を調整していけばよいという一般論をいうのは簡単なのですが、実際にそれを実現することは大変です。同席の場で、相手方のいる前で隠れた本音を言うことは考えにくいからです。

いわゆる『ハーバード流交渉術*3』などでも、相手方の隠れた本音(hidden interests)に配慮した案を作ることが肝要だといわれていますが、それが分からないから「隠れた本音(hidden interests)」なのであって、それが分かれば苦労しないわけです。相対交渉だと、相手はこういうところが欲しいのではないか、こういうところが本当の狙いなのではないか、ということを推し量っていくしかありませんが、それはあくまで憶測にすぎません。特に、当事者双方に代理人弁護士がついている場合、守秘義務の問題もあって、容易に相手方にセンシティブ情報を教えてしまうわけにはいかないでしょうから、お互いが本音の探り合いをすることで話合いが停滞してしまうこともあります。

そこで、第三者の調停人が間に入って、別席手続(caucus)という形で、反対当事者のいない場で本音の利益を聞くことが極めて有効となるわけです。それには、調停人と当事者の間で強力な信頼関係が既に築かれていることが前提になります。その上で、調停人が個別の席で言われたことは同意がない限り相手方に伝えないという意味での守秘義務を貫くことを両当事者に伝えて、信頼関係をより強固にする必要があります。そのような形で信頼関係を構築して話をしていくうちに、だんだんと、建前上のポジションではなく、本音の利益を明かしてくれる雰囲気になっていきます。そうすると、調停人のところにだけは双方の本音が蓄積されていって、お互いの利益が一致している部分が発見されることがあります。共通利益が一つ見つかって、そこに関しては合意できそうだという話になれば、それを梃子(てこ)にして、「そこにこういう条件を付け加えたらどうだろうか」というような形で、共通利益を広げていくこともできるようになります。このような形で、調停人がお互い真の利益を結び付けてウィン・ウィンの解決案を作ることが可能になります。

第三者が間に入ることの大きな意義の一つは、このように別席手続を利用し、相手方の前では言うはずのない隠れた本音を双方からうまく聞き出して、その調和を図っていくということができる点にあるのではないかと私は思っています。ですから、同席手続の理念や意義を強調するあまり、別席手続の技術を使わないというのは、非常にもったいない気がします。

*3:Roger Fisher, William L. Ury "Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In"

(2)公正さの再認識-内容の公正さ(客観的基準)と手続の公正さ

相互利益だけでは解決できない場合にどうすればよいかというと、不公正だという感覚を双方が持っているわけですから、公正な解決であることをその人たちの脳に知らせてあげるということが有効になります。

そのためには、その解決案が内容として公正だということを分かってもらうよう努める必要があり、それでも不十分であれば、手続的な公正さというものを前面に押し出して、不公正感を緩和していくことが必要となります。

それでは、内容の公正さをどのようにして感じてもらうかというと、客観的な基準(objective criteria)を提示して、それに照らして不利益に扱われていないということを理解してもらうことが重要です。この客観的基準というのは、『ハーバード流交渉術』の表現でいえば原理・原則(principle)ということになるでしょうし、我が国のADR の第一人者である第一東京弁護士会の廣田尚久先生の表現を借りれば「紛争解決規範」というものになります。それに従っておけば不公正のない客観性・合理性のある基準を意味します。こういうものを提示していって、それに照らしてこの解決は合理的で公正であるということを理解してもらい、不公正感を緩和していくということです。

その客観的基準ないし紛争解決規範には、法律という規範はもちろん、判例、解決先例、業界慣習、相場、経済的合理性、科学的知見、鑑定評価、専門家意見など様々なものがあります。また、ときには、中立的な第三者である調停人がどう考えているか、判決になった場合にはどうなりそうかという評価(evaluation)を開示することもあります。これは当事者との信頼関係ができた後の話ではありますが、当事者の方から、「先生はどう思われますか」と聞かれることがあります。そういうときには、公正さや自尊心を傷つけないように配慮しながら、「ご存じかもしれませんが、こういう判例がありますよ」「こういうときの金額の相場はこうなっているようですよ」というような形で、客観的な資料をお渡しする、比喩的に言えば、客観的な情報をそっと置いてあげる、ということをします。

また手続の公正さについては、典型的には、双方の提示額の間を取って足して2で割る、一方が分割権を取って他方が選択権を取る、仲裁契約をしてもらい、双方から入札のように提示された解決案のうち仲裁人がより公正だと考える一方の解決案を採用する等の技法がいろいろとあり、草野芳郎先生の本*4にも廣田先生の本*5にも詳しく書かれています。これを語り出すとまた長くなってしまうので、そういう手法で手続の公正さを前面に出して不公正感を緩和する方法があるということだけ、抽象的に申し上げるにとどめたいと思います。

*4:草野芳郎「新和解技術論」(信山社出版)

*5:廣田尚久「紛争解決学」(信山社出版)

5.「理」の活用-解決へのアクション

これまで述べてきたとおり、合意による紛争解決では、理性的な判断ができる心理状態になった当事者に対して、「理」を活用して解決へのアクションを起こしていくことが極めて重要になります。「理」のプロフェッショナルとして、「理」のアクションを積極的に起こしていくことは、弁護士が関与することの大きな意義であり価値であると思います。

もちろん、紛争解決の序盤で双方の話を傾聴して当事者の情動を鎮めながら対話を促進することは非常に重要なのですが、それだけで解決できるかというと、なかなかそううまくはいきません。

例えば、医療関係の事案ですと、「真実が知りたい」「原因が知りたい」「うやむやにされたくない」というような気持ちを患者さんの側が持っているということはよくあります。その場合に、まず話を

よく聞いてあげるということは必要ですが、傾聴だけに終始してしまうと、原因を知りたいという欲求や原因が分からないことによる不快情動というものは解消されないわけです。

不快情動の根源にあるものを解決しないまま、ずっと傾聴しているだけで、カウンセリング的な手法で終わらせようとすると、当事者からは、「話を聞いたからもう真実の究明はしないということか」「結局肝心なところはうやむやにして終わりにするのか」というような不快感を持たれてしまう可能性があります。そこで、専門家の評価や中立意見等を活用して、原因が知りたい、真実が知りたいという欲

求が満たされるように配慮してあげることが必要になってきます。

傾聴と対話だけでは解決しないもう一つの典型的な例としては、一方の当事者が不当に強気になっている場合が挙げられます。裁判になったら負ける可能性が高い側の当事者が、それを理解せずに過度に強気になっているというようなことはままあると思います。そういうケースでは、その不適切な楽観を修正してあげて、正当な不安感を自覚してもらう必要があります。そうしないと、結局はその人のためにもなりません。ここでの和解案を蹴って裁判になった場合に、それよりもっと悪い結末になる可能性が高いと分かっていれば、その和解案を受け入れるかどうかについてもっと真摯に検討したかもしれません。適切な不安を感じないまま判決までいってしまうと、かえって不幸になるということはあり得るわけです。しかし、話を聞いてあげることだけに終始してしまうと、過度に強気な姿勢は修正されません。そこで、自尊心を傷つけないよう配慮した上で、その不利益を予測できるような客観的な情報をそっと差し出してあげる必要があると思います。

傾聴と対話だけでは解決しないもう一つの典型的な例としては、一方の当事者が不当に強気になっている場合が挙げられます。裁判になったら負ける可能性が高い側の当事者が、それを理解せずに過度に強気になっているというようなことはままあると思います。そういうケースでは、その不適切な楽観を修正してあげて、正当な不安感を自覚してもらう必要があります。そうしないと、結局はその人のためにもなりません。ここでの和解案を蹴って裁判になった場合に、それよりもっと悪い結末になる可能性が高いと分かっていれば、その和解案を受け入れるかどうかについてもっと真摯に検討したかもしれません。適切な不安を感じないまま判決までいってしまうと、かえって不幸になるということはあり得るわけです。しかし、話を聞いてあげることだけに終始してしまうと、過度に強気な姿勢は修正されません。そこで、自尊心を傷つけないよう配慮した上で、その不利益を予測できるような客観的な情報をそっと差し出してあげる必要があると思います。

5.詰めの段階-情動への配慮(相対的な快)と粘り強さ

最初に申し上げたとおり、紛争というのは、「もう許せない」というような不快情動が積もり積もって、許容範囲を超えてあふれてしまったという要素を含むことが通常であると思います。このた

め、合意による紛争解決の手続では、常に情動に対する配慮を続けていかなければなりません。そして、「理」を活用することで手応えを感じ、最後の一押しというところまできたら、もう1回「情」

にフォーカスして慎重に配慮する必要が出てきます。あと少しで解決しそうというときに、焦ってしまって、不用意に、「もうこれでいいではないですか」「もうこれで終わりにしましょうよ」などという話をすると、また不快感を増幅させることになって、解決から遠ざかってしまう可能性があります。最後の詰めに近付けば近付くほど、話をよく聞いてあげて、「なるほど、そうですか」「それではこういう形ではどうでしょうか」と粘り強く調整を続けてあげることが肝要です。一生懸命に真摯に利益調整を繰り返してあげて、両方が納得するようなワーディングで粘り強く支援するということです。

終盤になると、あと少しというところまできているのに、そこから先がなかなか詰められない、若しくは新しい条件をまた相手方が出してきてもう嫌だ、というような不快感を当事者が覚えることが多くなります。その一方で、せっかくここまできたのにまた振り出しに戻って裁判になるということの不快感も大きいだけに、当事者は葛藤することになります。そのような中で、「もう嫌だ」という一時的な感情の側に加担していては解決しません。「ああ、これはもう駄目そうですね」「では、もうやめましょうか」などということは、和解を進める立場の専門家が言ってはいけないと思います。当事者にとっても、最後の詰めの段階はつらいもので、「もう嫌だ」という不快感と振出しに戻ることの不快感との間で葛藤があるので、ここで解決することの快感が相対的にほんの少しでも上回るようにエンカレッジしていくことが大切です。当事者が本当に不成立を求めている場合でなければ、とことん付き合いますよ、まだまだやりますよ、というような雰囲気を非言語で伝えることが肝要だと思います。

6.結び

ADR の論点として、よく対話型か評価型か、同席か別席か、という話が出てきますが、これについてはいずれも重要だというのが私の認識です。対話も重要ですし、時として法的評価を伝えることが有益な場合もあります。同席で進めるメリットももちろんありますし、別席の効用は先ほど申し上げたとおりです。要は、それらの技術の使い方とタイミングの問題だと思います。理念的にどちらか一方だけが正しいと考えると、他方の技術は使えなくなり、解決のための有用な道具が減ってしまうので、どちらも適時に適宜・適切に使えばよいのではないかと思います。