発展型研修「可視化・立会い捜査弁護実践」

2021年9月6日、第二東京弁護士会において、日弁連取調べの可視化本部の提供する発展型研修「可視化・立会い捜査弁護実践」を行った。刑事弁護をめぐる状況は大きく変わってきており、この変化を念頭において、弁護実践に向かう必要がある。

吉田 康紀 Yasunori Yoshida

吉田 康紀 Yasunori Yoshida

(札幌弁護士会)

川﨑 拓也 Takuya Kawasaki

川﨑 拓也 Takuya Kawasaki

(大阪弁護士会)

第1部 現状と刑訴法301条の2について

1.取調べの録画の現状

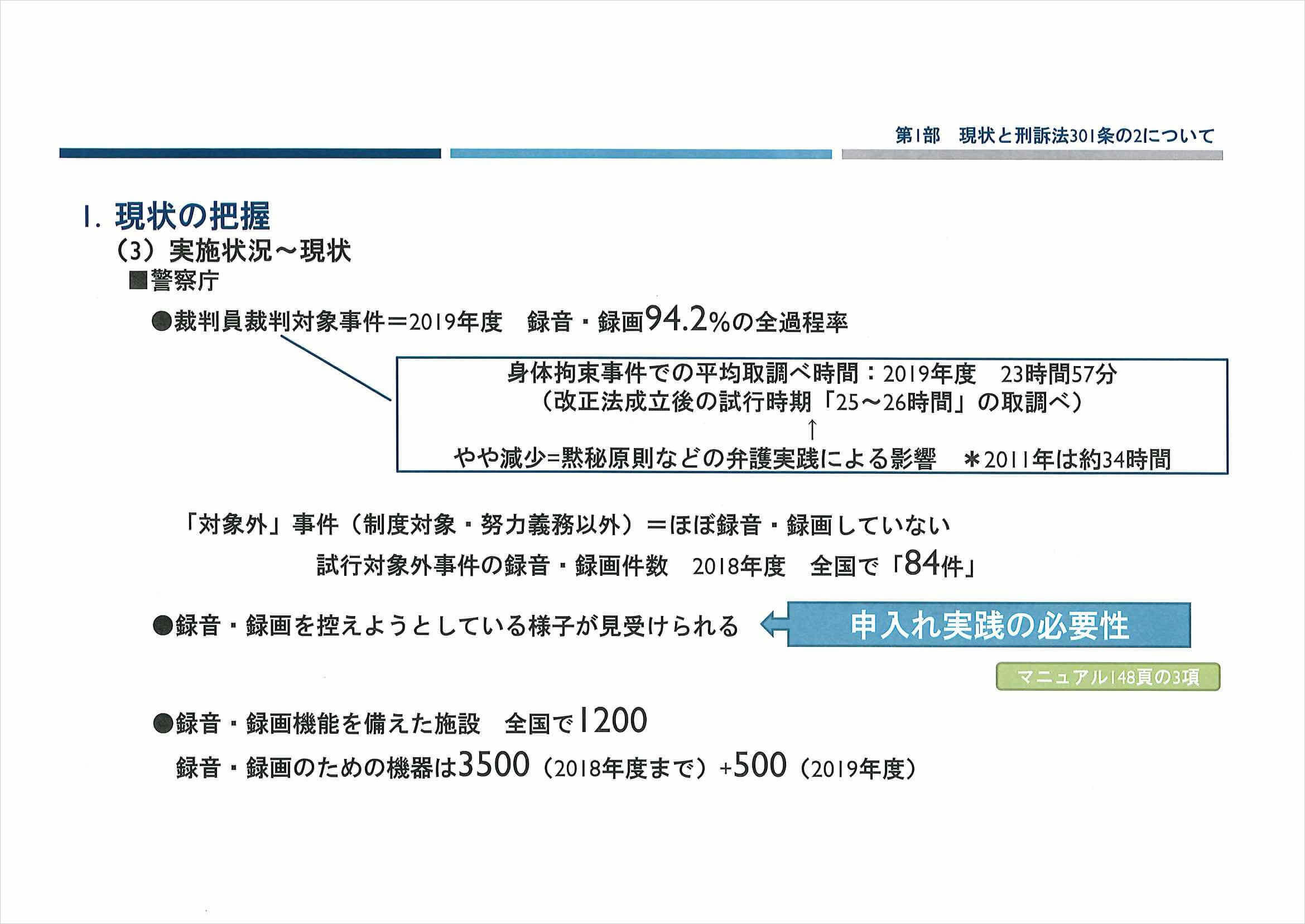

図1

まず、現在の取調べにおける録画状況や、検察・警察の方針を紹介した。

図1にあるとおり、警察庁では、録画が義務付けられている裁判員裁判対象事件と、録画の努力義務のある精神障がい者に対する取調べ以外は、ほとんど録画をしていない。しかし、警察庁の通達では、それ以外の事件についても、録画を実施する必要性が、そのことに伴う弊害を上回ると判断されるときは、録画をすることが「できる」こととなっている。この必要性を明示する意味で、「可視化申入れ」を行うことが重要である。

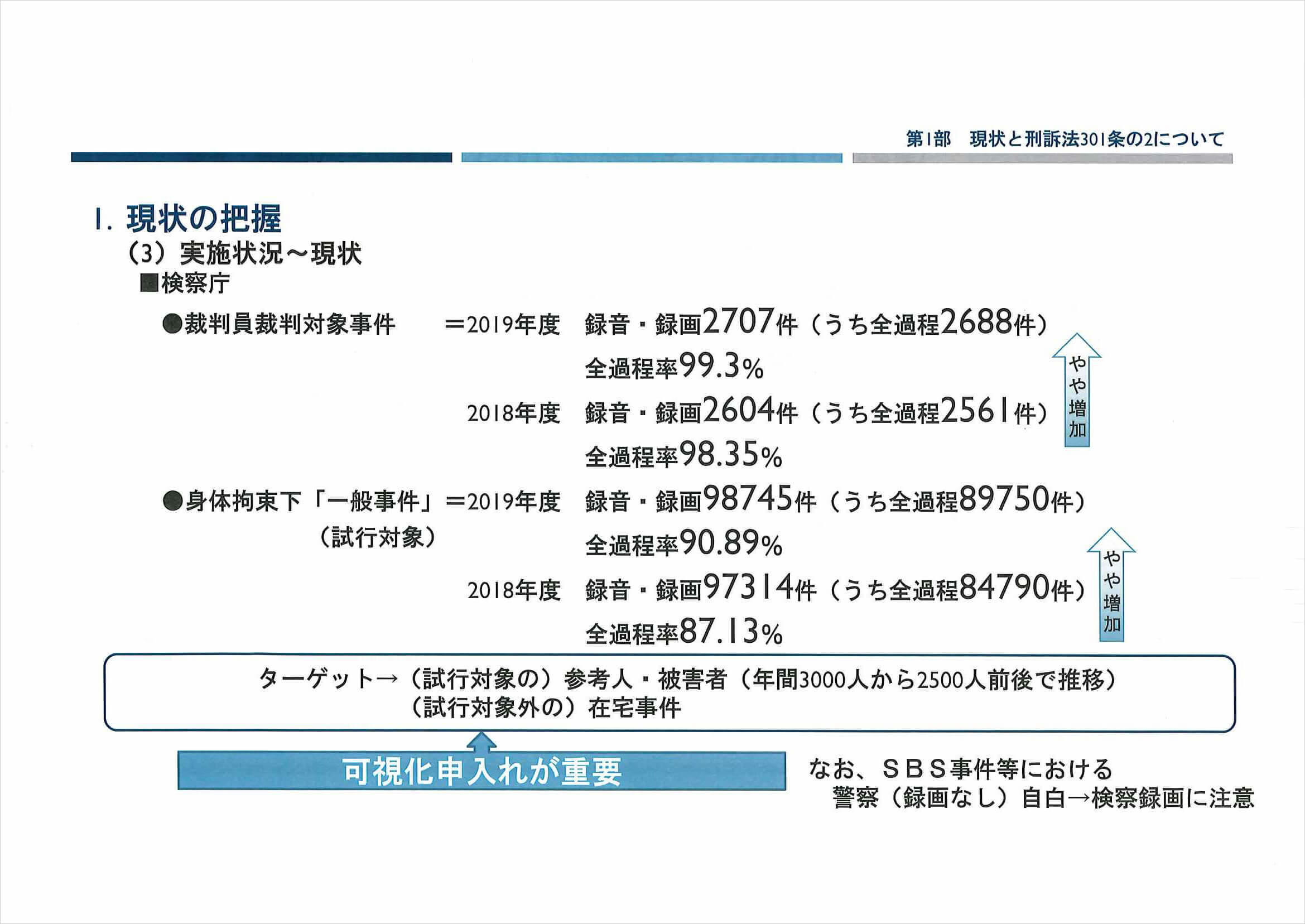

図2

一方、検察庁では、図2にあるとおり、裁判員裁判対象事件はもちろん、その他の身体拘束事件についても、かなりの割合で取調べの録画がなされているが、参考人・被害者や在宅事件の被疑者の録画の実施は低調で、これらについても「可視化申入れ」を行うことが極めて重要である。

2.可視化について定める刑訴法301条の2

次に、刑訴法301条の2の条文解釈について説明した。その4項が根本規範であり、捜査段階において、対象事件について原則として録画をしなければならないということと、義務とはならない例外場面を定めている。

特に留意しておきたいのは、身体拘束と裁判員裁判対象事件との関係である。死体遺棄事件は裁判員裁判対象事件ではないが、死体遺棄事件での逮捕・勾留中に、殺人事件(裁判員裁判対象事件)について取り調べることとなれば、録画することが義務付けられる。したがって、対象事件と非対象事件が密接な関係のある事件では、先行する非対象事件の逮捕段階から、録画がなされるのが一般的である。

第2部 可視化・立会い捜査弁護実践

以下が、本研修の中心部分である。

1.捜査弁護(その1・黙秘原則など)

(1)初回(初期)接見など(黙秘原則の徹底・重要性)

取調べを受ける被疑者は、現状、孤立無援である。密室で「究極の権力者」である取調官と対峙するのである。

そのような被疑者に、弁護人は「早期に」接見に行く必要がある。そして、「適切な」アドバイスをし、被疑者との間の信頼関係(ラポール)を形成する。

最初の接見、すなわち、弁護の「最初期段階」では、「黙秘原則」が圧倒的に正しい。ベースは、「黙秘」であることが徹底されなくてはならない。最初期段階において、弁護人にはほとんど情報がない。被疑者から話を聞いても、その段階で弁護方針を決定することは困難である。後日方針を決め、「黙秘を解除」することはあり得るが、最初期段階では、まずは黙秘である。その意義を被疑者に分かりやすく説明し、理解・納得してもらう必要がある。

本研修では、被疑者に黙秘の意義を説明する動画を放映した。日本では、多くの被疑者は、黙秘にはまだあまりなじみがない。弁護士から「何もしゃべってはいけない。」と言われるだけでは、どうしていいか分からないだろう。黙秘をすれば、これまで優しかった捜査官が態度を変える可能性も高い。被疑者が安心して黙秘できるよう、その意義を説明しなければならない。黙秘をすべき理由は以下のとおりたくさんある。

(ア)不利益供述を証拠化させない

被疑者は身体拘束という異常な状況下で、混乱し、冷静に考えることができないだろう。手元に資料がなく、記憶が正しいか確認することもできない。そんな中で、不用意な供述をし、それが客観証拠と矛盾していれば嘘をついたと思われるかもしれない。公判廷では客観証拠と矛盾する供述を過去にした事実自体が不利益に働き得る。故意などの主観的要素は、被疑者はよく分からないまま、捜査官の誘導に従って、不利益な供述をしてしまうことも多い。このようなことは黙秘によって防ぐことができる。

(イ)捜査機関に情報を与えない

不利益か否かにかかわらず、捜査機関に情報を与えないという意味がある。アリバイ潰しのような事態も避けることができる。

(ウ)捜査機関から情報を取得できる

被疑者が黙っていれば、捜査官は、手元の情報に基づいて質問を重ねる。接見で、被疑者が捜査官から繰り返し受けた質問を弁護人に伝えてもらうことによって、捜査機関側が知りたい情報、証拠が弱い部分等を知ることができる。

(エ)取調べの質・量の変化(減少)

被疑者が黙秘しても、取調べが終了することは残念ながらほぼない。それ自体問題であるが、捜査官は、一人で質問を続ける。場合によっては、被疑者を挑発すらすることもある。

しかし、被疑者が黙秘していれば、話はそれ以上発展しない。当然、取調べの内容は空虚なものとなり、取調べの時間は減少する。

(オ)被疑者が主体性を持つ

被疑者が捜査官に言われるままに質問に答えていては、被疑者は取調べの客体のままである。黙秘することにより、被疑者は、取調べに主体的に臨むことができるようになる。

(カ)弁護人との信頼関係を醸成する契機となる

黙秘の場合、捜査官の反応は大抵パターン化されている。被疑者に黙秘を指示し、その後に起き得る状況(質問等)を説明しておけば、そのとおりになることが多い。これによって、弁護人への信頼感を高められる。

最初期段階の方針は、黙秘が圧倒的に正しい。しかし、ごく例外的に黙秘方針とならない場合はありうる。それは、即座に身体拘束からの解放が期待でき、供述すべき内容も単純な場合などである。

(2)黙秘原則の限界

もっとも、被疑者の属性(供述弱者等)によっては、黙秘を貫くことが困難な場合がある。

このような属性の被疑者の場合、黙秘を無理強いすることが悪影響を及ぼすこともある。逆に、録画がなされる中で、ありのままの取調べにおける応答を記録させ、事後的にその問題性を明らかにすることも選択肢の一つとなる。

(3)黙秘を解除する場面

最初期段階では黙秘が基本であるが、その後、様々な状況ないし証拠関係が判明し、弁護方針を立てる中で、黙秘を解除することがある。解除の要否及び時期を検討するにあたっては、供述することと黙秘することで、どちらが被疑者に有利になるかを考える。もし供述することが有利となるのであれば、黙秘に固執することなく解除を検討すべきである。

ただ、弁護人の立会いがほぼ認められていない現在の状況下では、弁護人のリアルタイムの助言が困難である以上、常に黙秘には一定のメリットがあるということになる。それでもなお、供述のメリットが上回る場合に、黙秘解除がなされるべきであろう。

考慮要素は多岐にわたるが、事件の筋(事件の重大性、被害者の有無、争いの有無、証拠の固さ、共犯者の有無、処分の見通しなど)、被疑者側の事情(弁解状況、被疑者の性格、社会的地位、心理状態など)、捜査側の事情(捜査の進展状況、証拠やその内容、取調官の態度、余罪捜査の可能性など)などの観点がある。具体例としては、次のようなものが考えられる。

(ア)不起訴処分や略式起訴を獲得目標とする場合

供述することによって嫌疑が晴れるような事案や、動機や反省を述べ不起訴処分や略式起訴を獲得目標とする事案である。例えば、初犯で金額が過大ではない窃盗事案や、被害者との示談が見込まれる暴行事案などである。

(イ)後出しと指摘される可能性のある場合

例えば、暴行の事実は争わないが、正当防衛主張のために具体的な状況を主張する場合である。

(ウ)経験則に照らして不利益な推認がなされる可能性のある場合

例えば、盗品の近接所持により被疑者の犯人性が推認される場合、被疑者が提出した尿から覚醒剤の陽性反応が確認された場合などである。このような場合には、積極的に供述をして経験則を打破する必要がある。

※もっとも、以上のような被疑者の記憶や認識等を捜査機関に明らかにする必要がある場合であっても、弁護人の立会いがない中で、被疑者本人に供述させるのが良いか、弁護人が捜査機関に書面等を提出する形が良いかは、よく検討する必要がある。後者の方がリスクは圧倒的に低いため、被疑者に供述させるのは最小限にとどめ、基本的には弁護人が被疑者から供述を聞き取って弁面調書を作成したり、弁護人が主張書面を捜査機関に提出したりする方法を選択するべきである。

(エ)リカバリー(特に録画の下で)

被疑者が不本意な供述を録取された場合、その修正の限りで黙秘せず正しい内容を供述するような場合などである。取調べの中で、被疑者が自身の供述が不本意であることを述べ、それが録画に残ることの意義は大きいといえよう。

2.捜査弁護(その2・立会い弁護実践)

在宅段階の被疑者が捜査機関から呼出しを受けたときに、取調べに弁護人が立ち会うよう試みることが実践されている。

この場合も、まずは黙秘権の意義や供述することのリスクを依頼者に説明するなど、初回接見と同様の対応を行う。このほかに、依頼者の初期供述を保全するために弁面調書を作成し、確定日付を取得しておくことが考えられる。

依頼者には、次のように伝えておくべきであろう。

- (ア)今後の取調べには、弁護人が同行し立会いを求めること

- (イ)弁護人に警察から連絡があったときには、今後の取調べ日時については弁護人と協議して決めるよう申し入れる予定であること

- (ウ)直接依頼者に警察が連絡してきた場合には、弁護人と相談した上で返事するとのみ返答し、速やかに弁護人に報告すること

その上で、依頼者とともに弁護人が警察に出頭し、弁護人の立会いを条件に取調べに応じる(立会いがない以上は応じない)として立会いを求めることが考えられる。しかし、多くの場合、警察はこの申出には応じない。もちろん、在宅段階の取調べに応じるか否かは、いかなる見解に立っても任意であるため、立ち会えない以上は、取調べに応じないとするのが筋である(事件の状況によっては、そのような選択も十分にありうる)。しかし、そのような場合に、取調べに応じないことを実質的理由として、依頼者が逮捕されるリスクは、残念ながら払拭できない(もちろん、個々の事案による)。

そこで、逮捕リスクを避けるためのプランBとして、弁護人が取調室の前まで同行し、そこで待機し、随時助言する「準立会い」が実践されている。

この場合、依頼者が弁護人と相談したいと言ったらすぐに取調室の外に出て弁護人と相談できるようにすることを捜査官に約束させる。加えて、依頼者が弁護人との相談を求めても、捜査官は質問を続けることがあるため、例えば、長くとも30分に1回は必ず取調室の外に出てもらい弁護人の助言を受ける機会を与える、といったことを約束させることも有用である。本来、身体拘束されていない被疑者は、(いかなる見解でも)取調べを受忍する義務はないから、捜査機関はこのような条件を拒否することはできない。

なお、黙秘権を行使している被疑者について、立会いにせよ準立会いにせよ、何回程度このような呼出しに応じるべきかは問題であるが、多数回にわたる場合は黙秘権の侵害と解されることにもなろう。

また、依頼者が供述するとの方針をとった場合も、一定の供述を行った後は黙秘するといったことが考えられる。その場合にも、同様に何回程度取調べに応じるかは慎重な判断が必要である。

依頼者が一人で警察に行って話をするのと異なり、最初から弁護人が共に出頭し、至近に待機することで、取調べをコントロールすることが可能となる。依頼者に不本意な供述をさせないために、このような方法は非常に有効である。